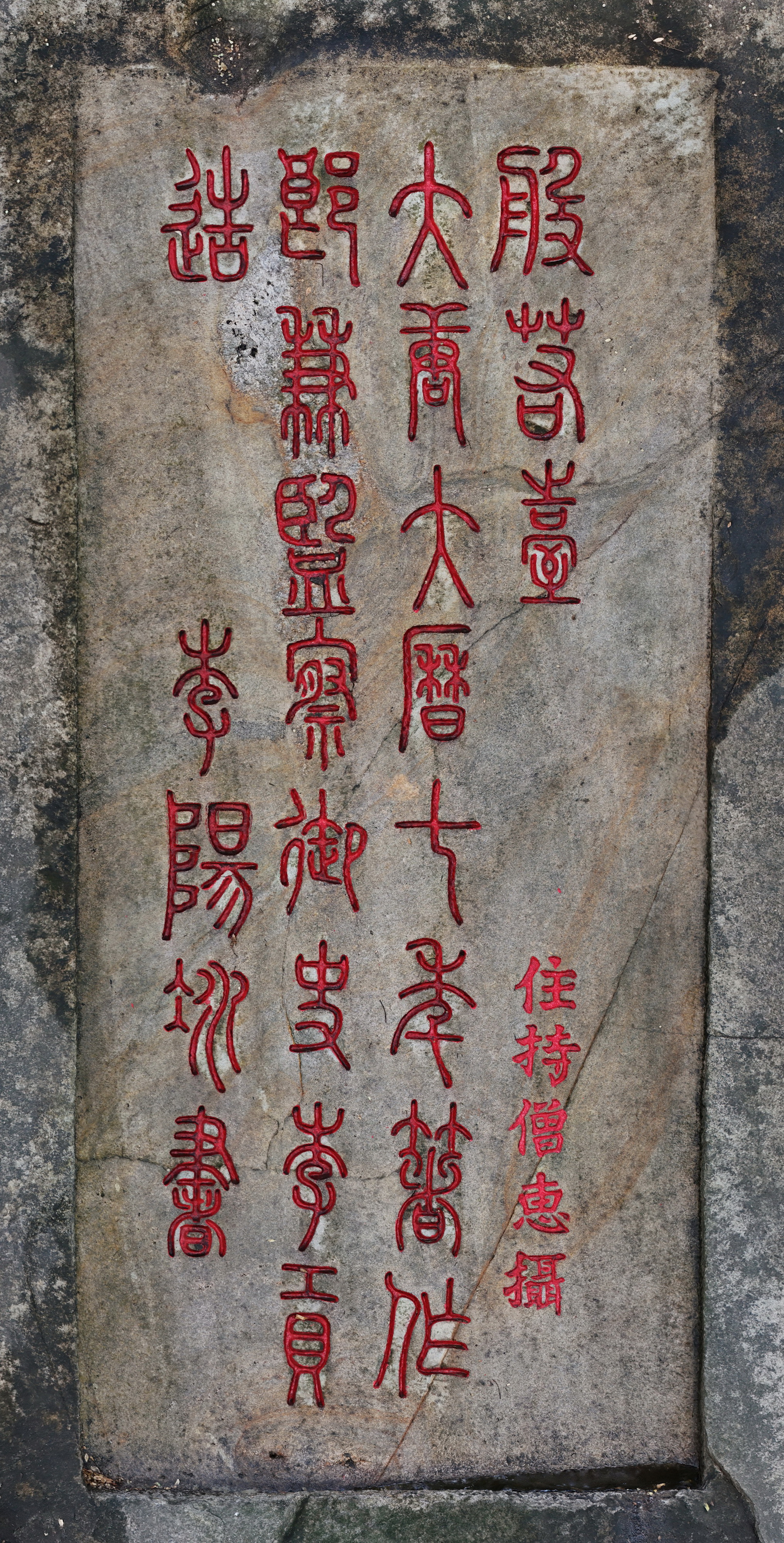

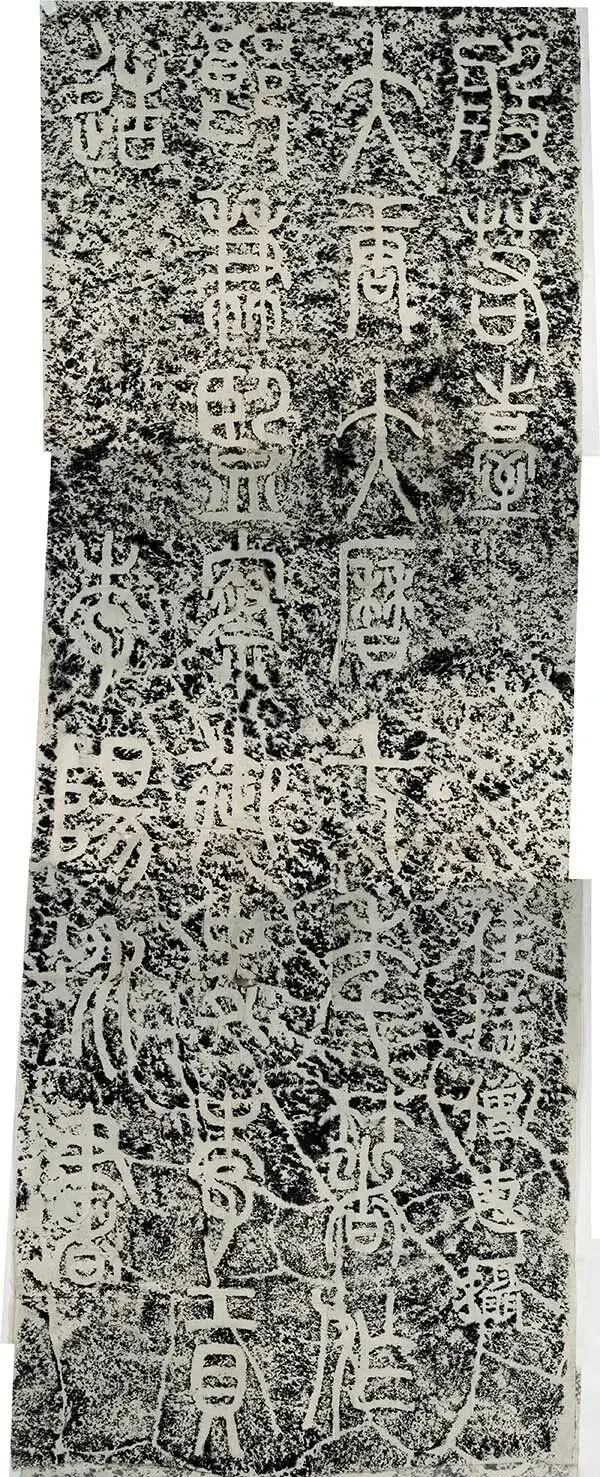

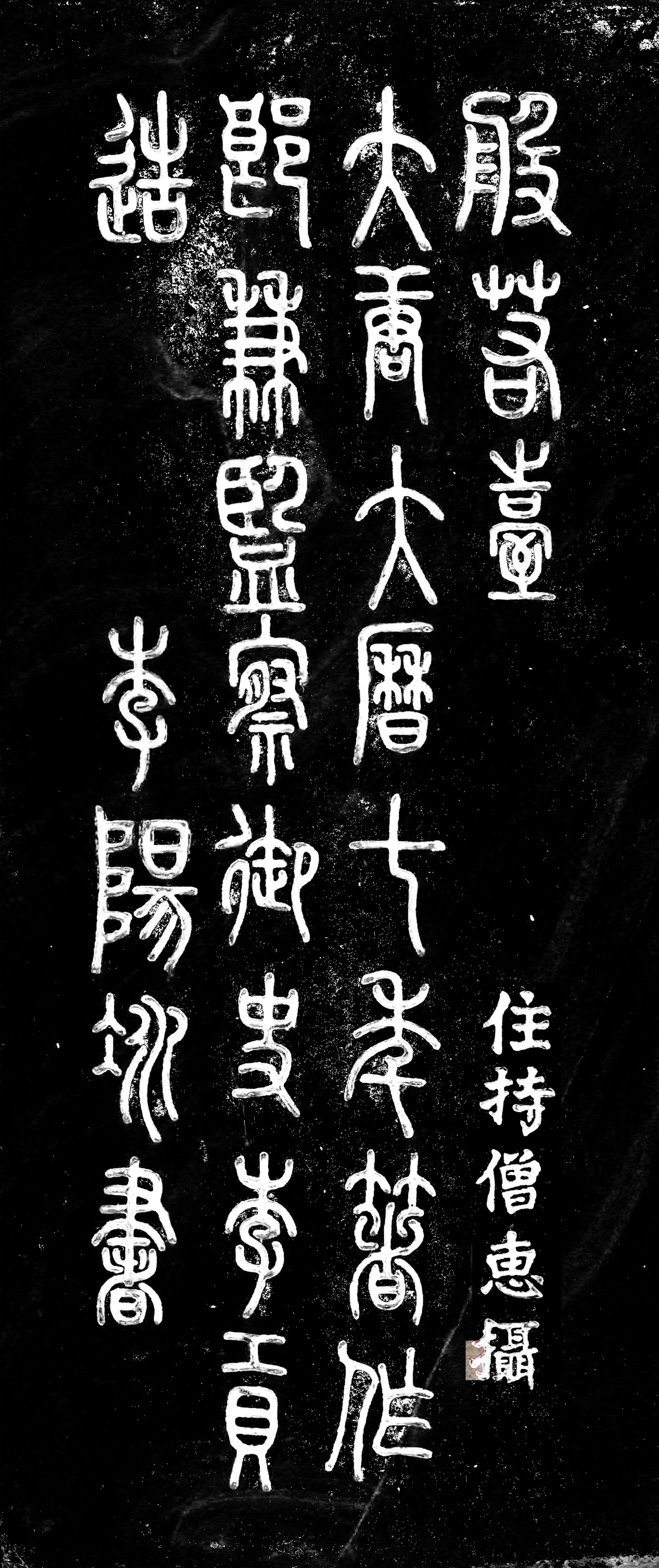

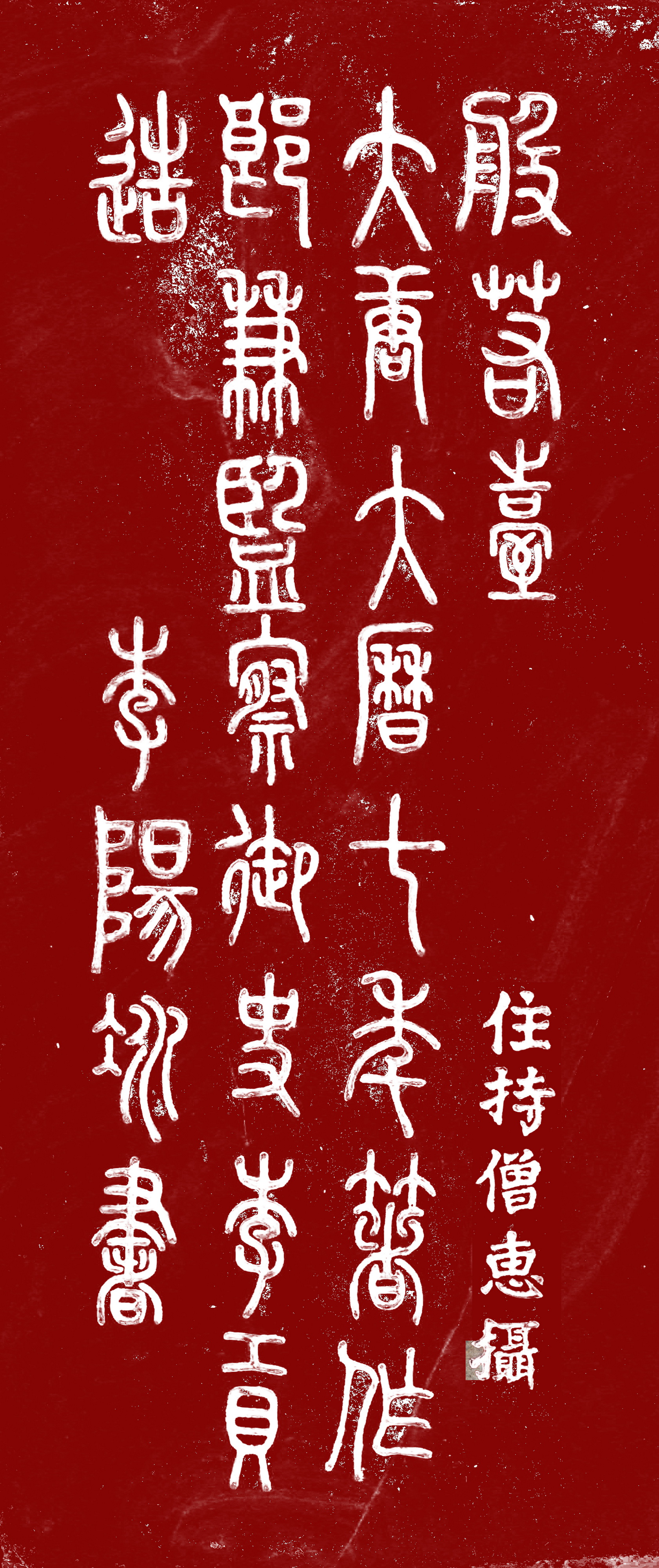

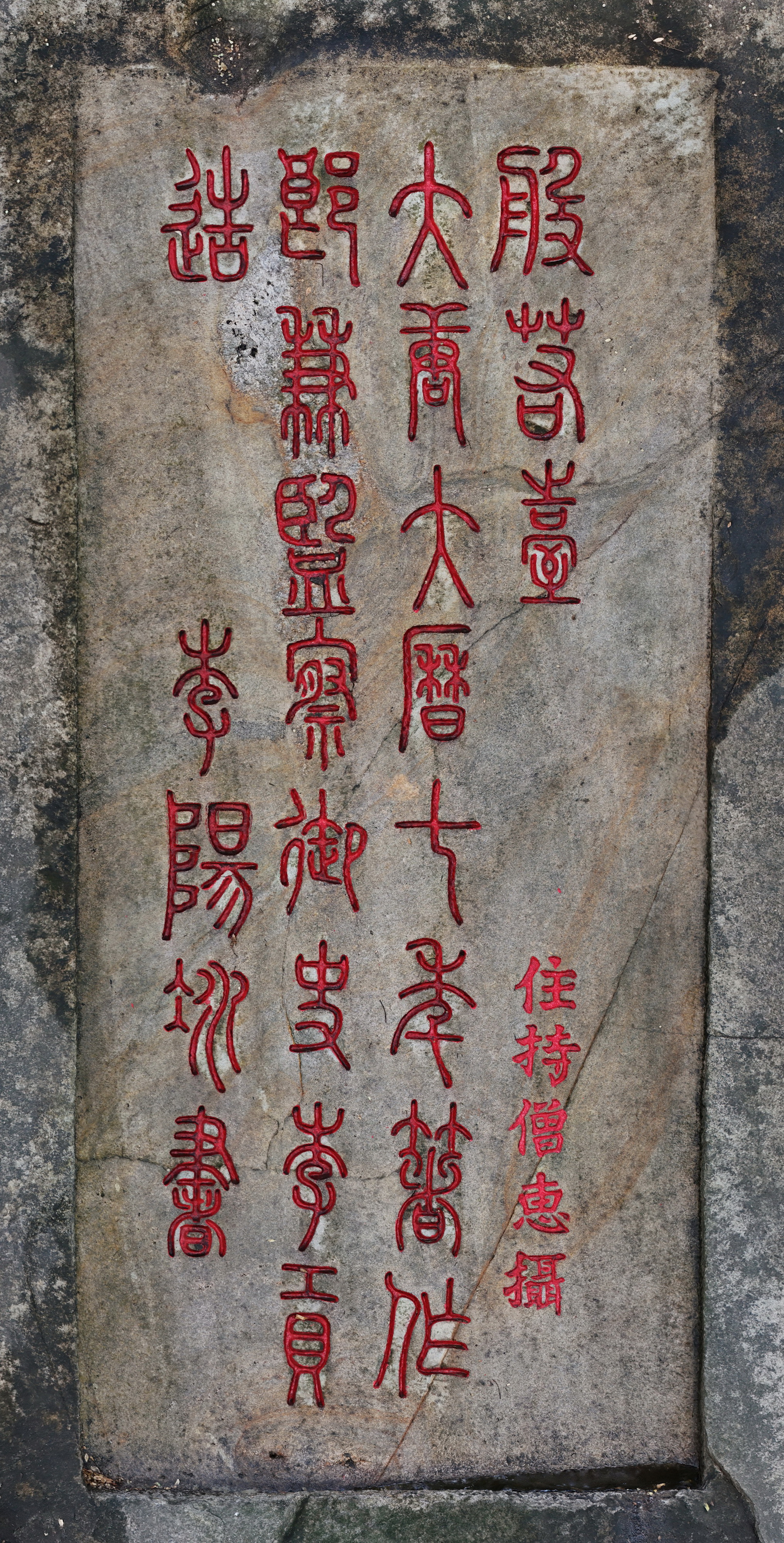

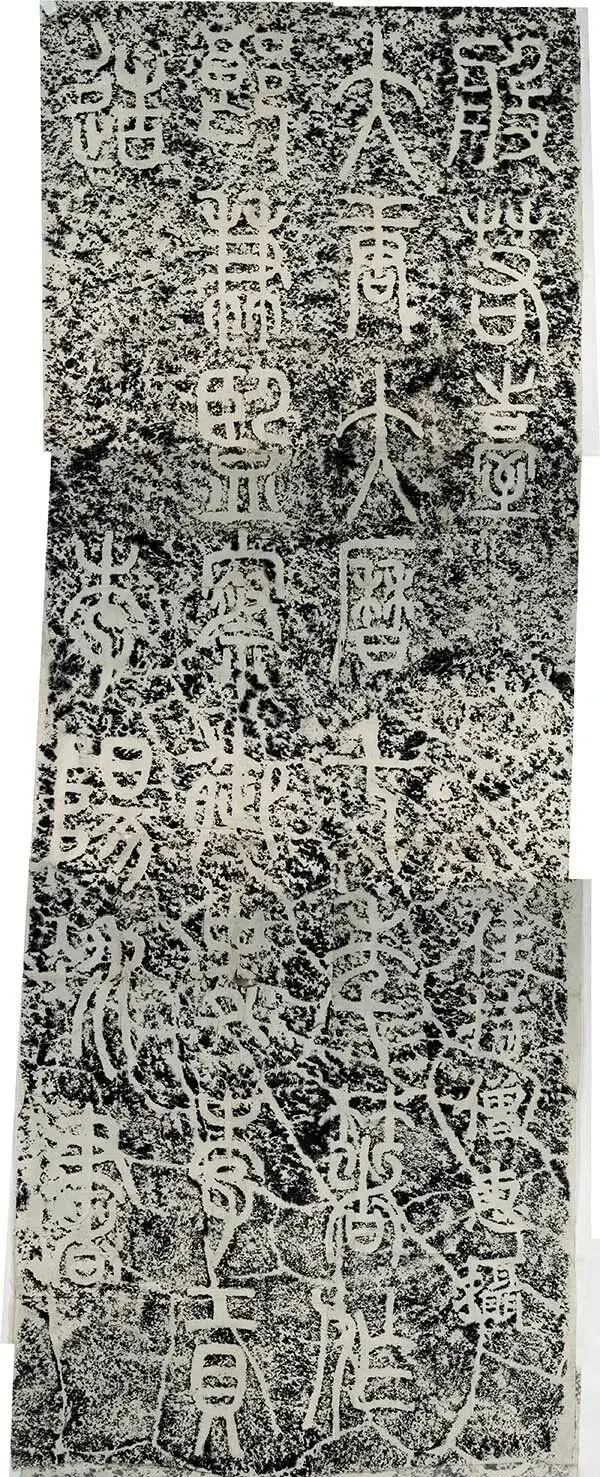

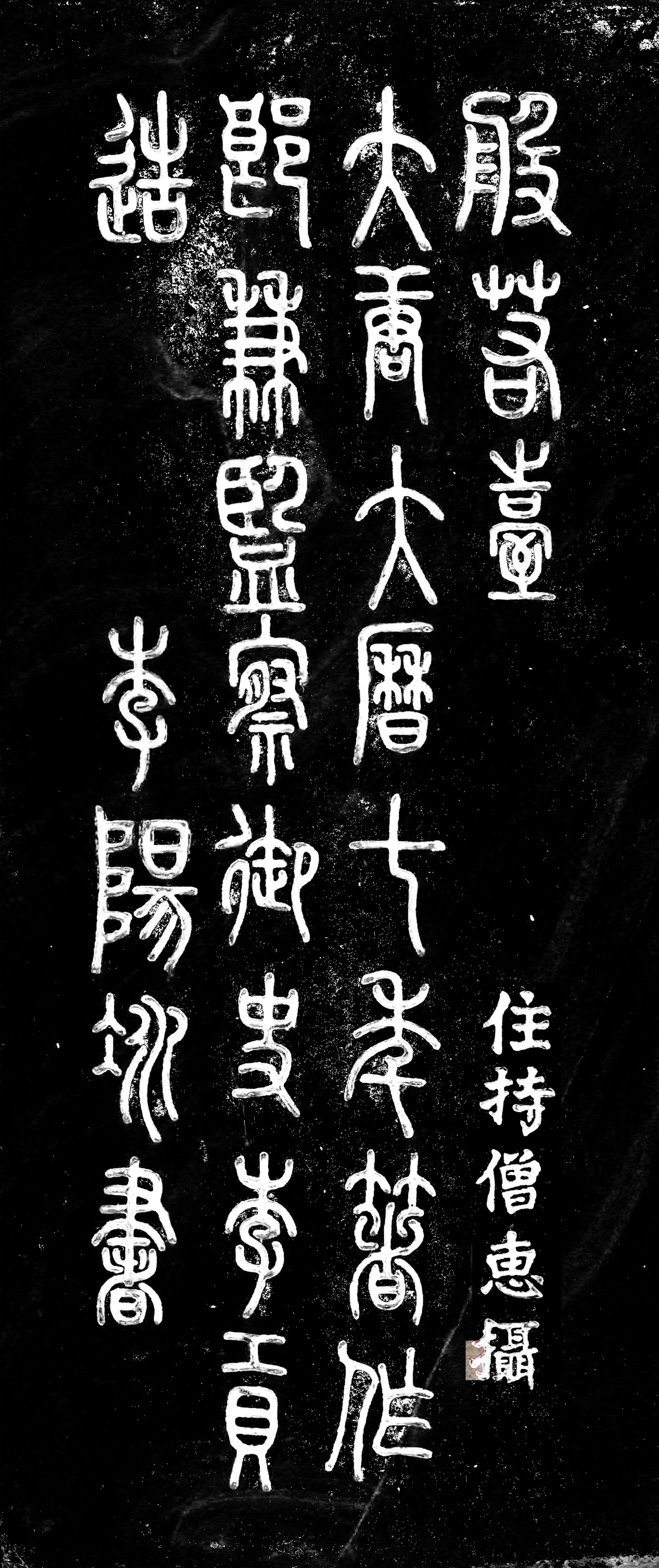

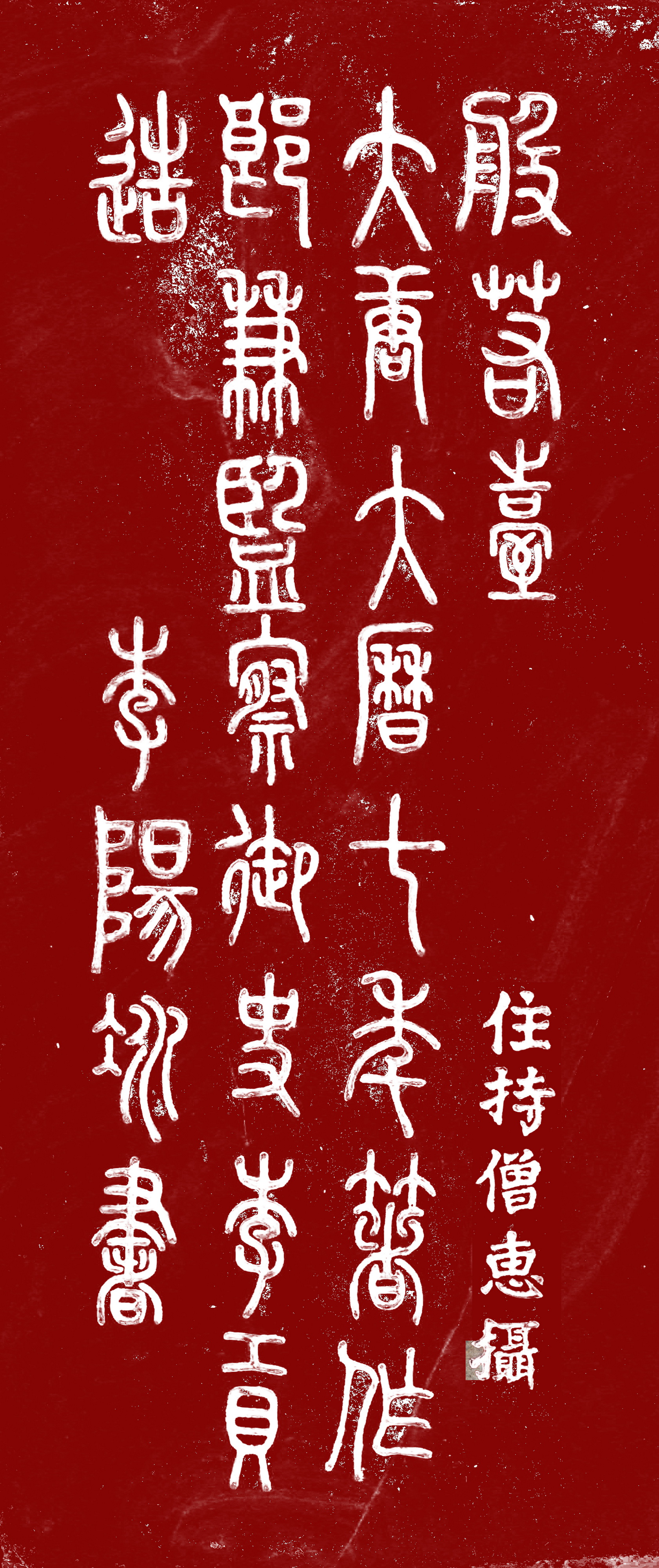

般若台,是乌山目前最早的石刻(1982年依拓片重刻),众多摩崖都是为了这块碑慕名而来而后有感镌刻的。李阳冰所书写的篆书“劲利豪爽,风行而集,识者谓之苍颉后身”,他甚至被后人称为“李斯之后的千古一人”。

《般若台铭》是如今仅存的四块李阳冰篆书碑刻之一。全文24个篆字:“般若台 大唐大历七年 著作郎兼监察御史李贡造 李阳冰书”。“般若”是梵语,意思是智慧。

大唐大历七年(772年),在福州任职的著作郎兼监察御史李贡来游了乌石。尽管清代文人郭柏苍夸赞说:“(福州)会城之内有九山。九山,乌石为最大;会城之地称三山。三山,乌石为最奇”。但客观地说乌石作为一座海拔不到百米高的小丘,要和其他名山比“大”,比“奇”,胜算几无。不过,李贡大人肯定认同“山不在高”,所以,他游乌山动了雅兴,于是在乌石顶造了般若台。而且,乌石多石,少土,特别适合镌刻摩崖。于是李大人又请李阳冰提笔写了字径一尺的这么几个大字:“般若台。大唐大历七年,著作郎兼监察御史李贡造,李阳冰书”。

李阳冰其人,最为人知的,自然是他的李白族叔身份,李白临死前就是来当涂投靠李阳冰并死于其家。在李白死后,李阳冰也是第一个为李白编撰文集的人。而在此之外,他还有一个了不得的身份——篆书大家,其自诩在篆书领域:“斯翁(李斯)之后,直至小生,曹喜、蔡邕不足言。”李阳冰没来过福州,其时正在缙云令任上,想来是在缙云写好,快马加鞭,送至福州城,再由李贡大人请工匠镌刻上石。顾炎武点评福州摩崖称:“李阳冰般若台铭在三山为最古。”

虽不能如仓颉作书一般“天雨粟,鬼夜哭。”但乌石自从有了李阳冰摩崖,绝对更加灵气盎然。其后便有一拔一拔的文人雅士前来登山、刻石,使得乌石文雅之气愈发“不可收拾”。窃以为,许多贤者来登乌石的原因,便是李阳冰摩崖的吸引。

《退庵金石书画·跋》记载:李阳冰足迹未至福州,此殆从他处所书寄来。《乌石山志》云:“‘住持僧惠摄’,楷书五字。乃重修李篆时所勒。”《闽都记》、《闽中金石记》等方志均把李阳冰《般若台记》与处州《新驿记》、缙云《城隍记》、丽水《忘归台铭》称为四绝。此刻虽为20世纪80年代重镌,但为福州诸摩崖石刻中遗存最早的名人笔迹。

人物:

李阳冰约生于唐玄宗开元年间。唐代书法家。字少温,谯郡(治今安徽亳州)人,出自赵郡李氏南祖。李白族叔,为李白作《草堂集序》。

初为缙云令、当涂令,后官至国子监丞、集贤院学士。世称少监。兄弟五人皆富文词、工篆书。初师李斯《峄山碑》,以瘦劲取胜。他善词章,工书法,尤精小篆。自诩“斯翁之后,直至小生,曹喜、蔡邕不足也。”他所书写的篆书,“劲利豪爽,风行而集,识者谓之苍颉后身。”甚至被后人称为“李斯之后的千古一人”。

唐代宗宝应元年(762)十一月,李白一病不起。在病榻将自己的诗文草稿交给李阳冰,请他编辑作序。

评论列表 共有 0 条评论

根据《中华人民共和国爱国主义教育法),任何资产的使用都应当维护国家的尊严和形象,若违反此原购,平台将保留采取进一步措施的权利,包括但不限于:收回资产使用权、管停服务、终止账户、追究法律责任等。我们鼓励所有用户积极传播正面信息,共同维护国家的良好形象。