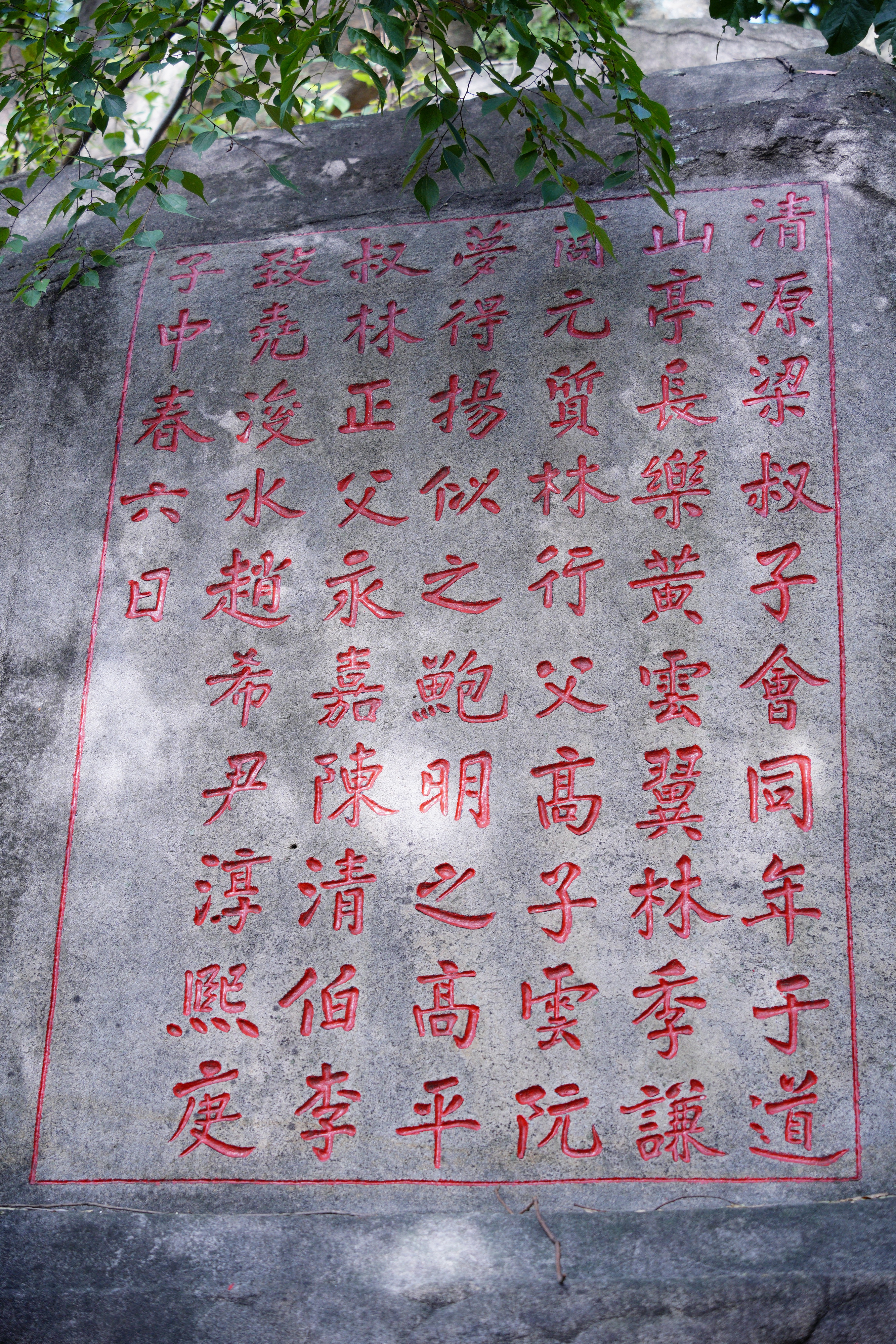

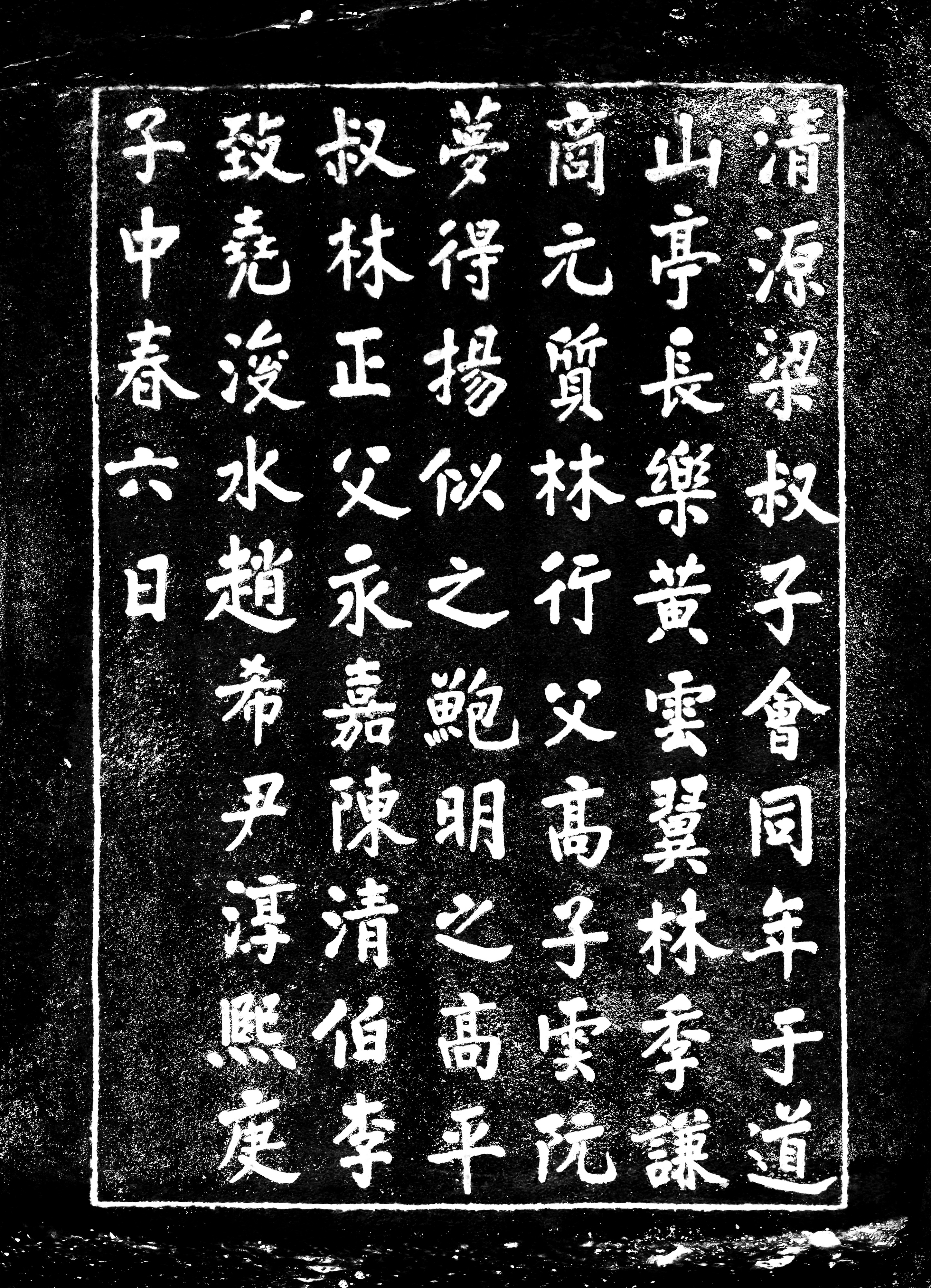

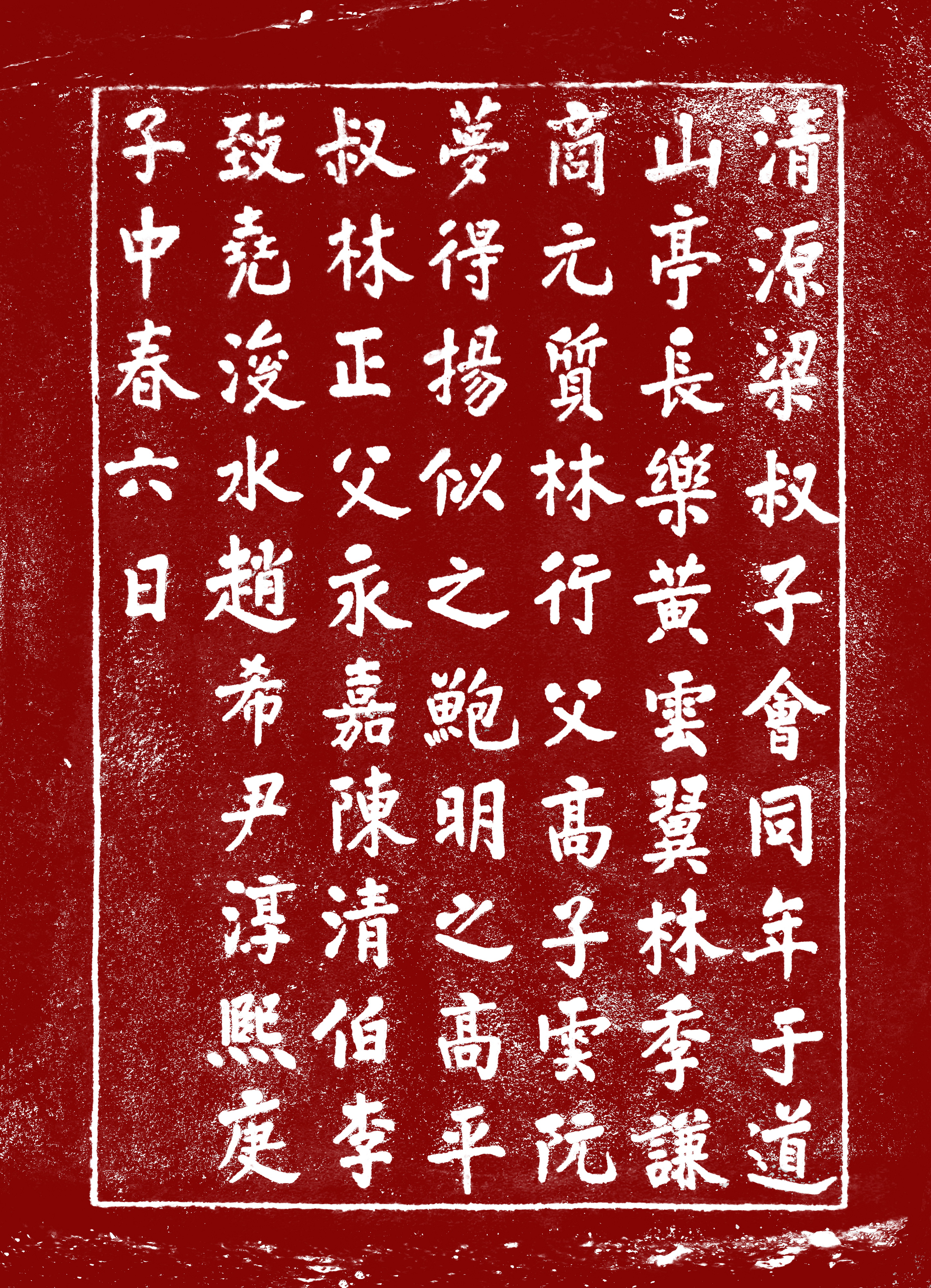

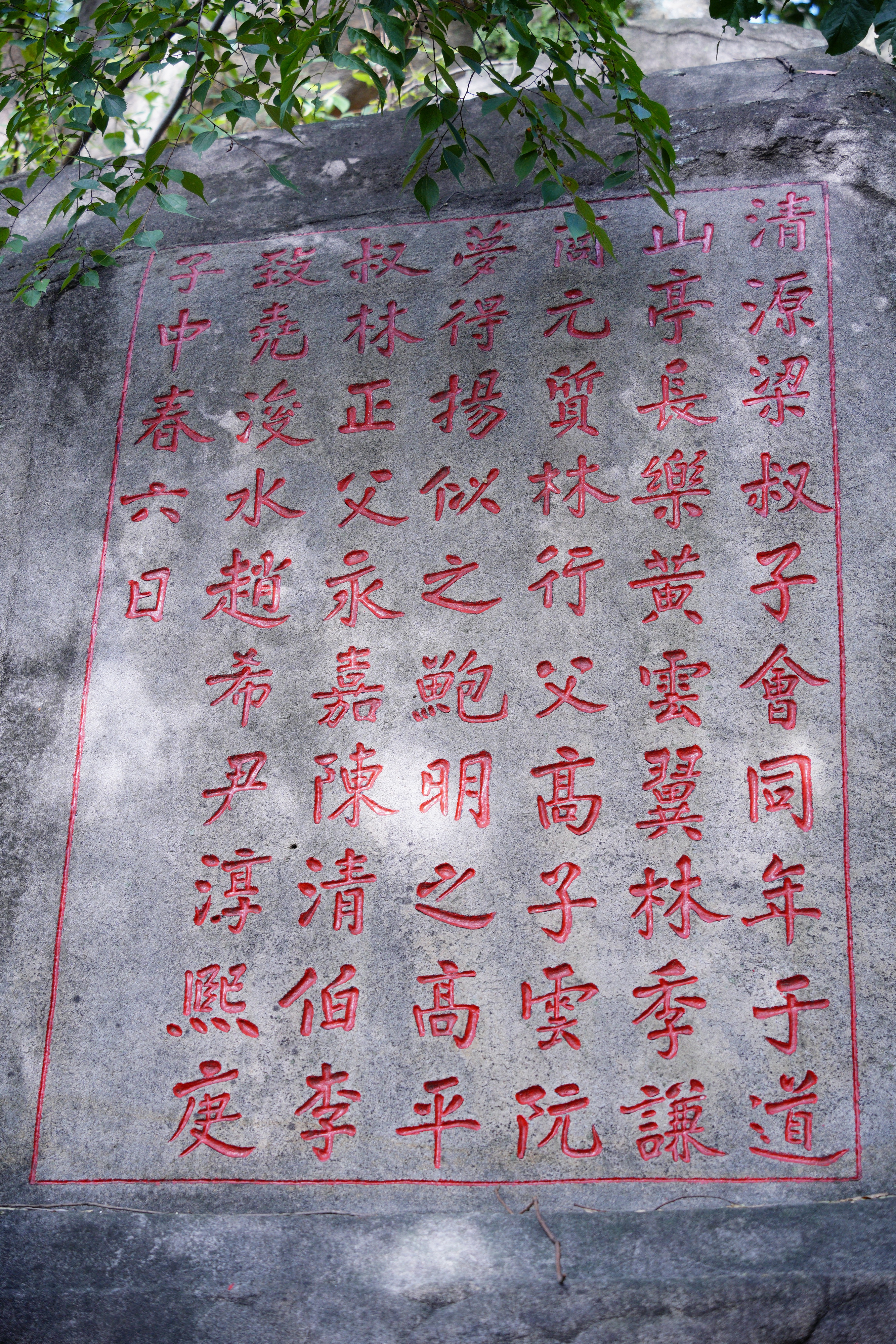

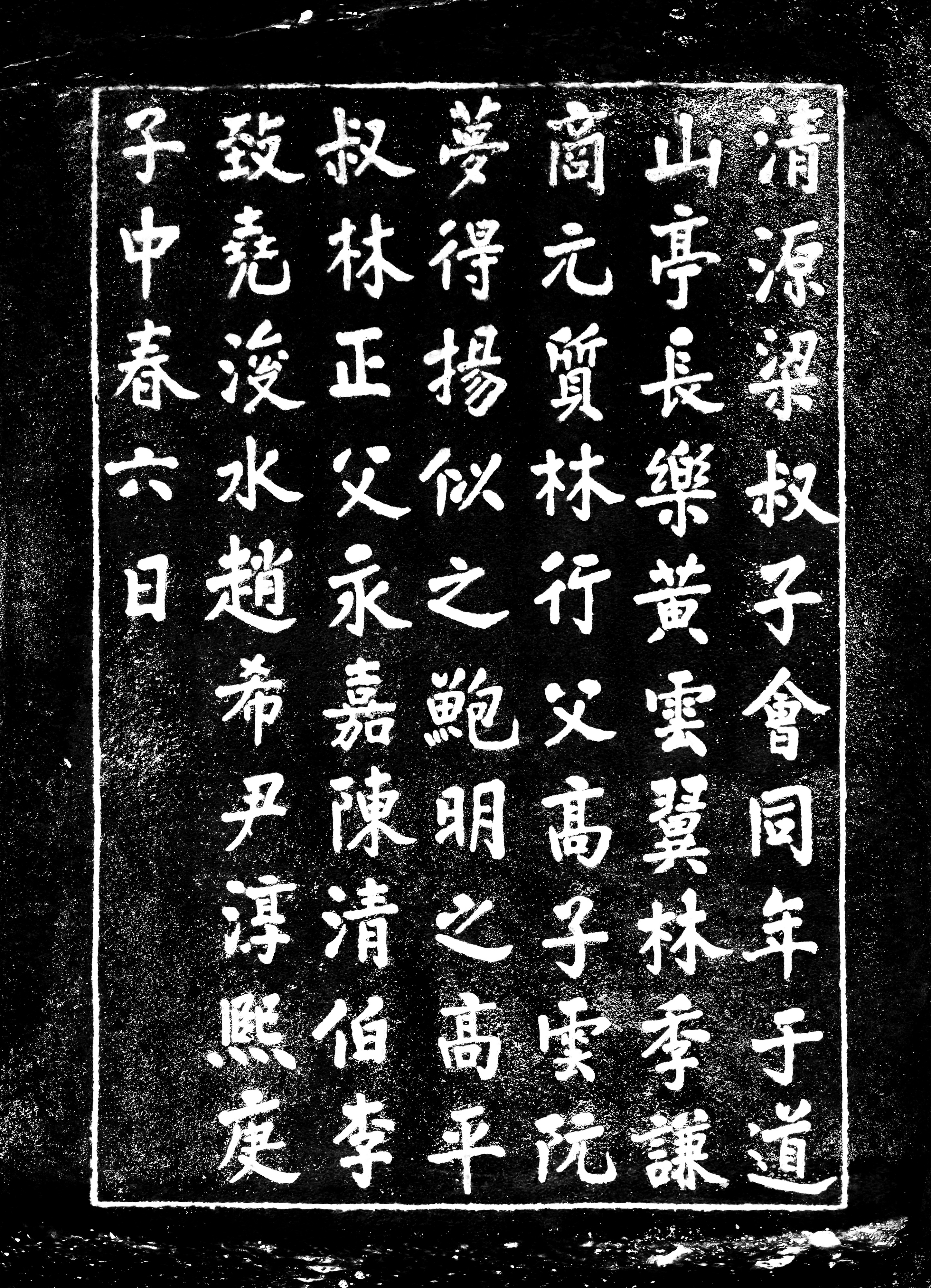

在福州乌山道山亭旁,这处摩崖石刻为我们呈现了800多年前的一场“同学会”。该摩崖石刻共65字,楷书,字径四寸,纵七行,南向,镌于霹雳岩下。文中的“同年”是同榜及第进士相互间的称呼,在科举时代是读书人最重要的人际关系之一。

宋朝在科举放榜后,会由官府举办宴会庆贺新科进士高中,此后同榜登第者也会自发召集同年聚会,这类集会在当时都被称为“同年会”。该题刻所记录的就是发生于淳熙七年(1180)的一次“同年会”,梁克家等14位参会者都是绍兴三十年(1160)进士,此次集会距他们金榜题名刚好过了20年整。当初的状元梁克家此时正担任福州知州,理所当然地成为集会的召集人。

梁克家(1128—1187)是泉州晋江人氏,“清源”是泉州的雅称,“叔子”是梁克家的表字。他一生功名顺遂,33岁考中状元,历中书舍人、给事中等机要之职。入仕仅十年,他便位列宰执,曾两度拜相,先后受封仪国公、郑国公,卒赠少师,谥号文靖,生前身后都备受荣宠,是辅佐宋孝宗缔造“乾淳之治”的重要功臣之一。梁克家对于福州而言,还另有着一个特殊的历史地位。他曾在福州当了三年多的知州,史载“绰有治绩”。其在任期间所组织编纂的《三山志》,是福州存世最早、最完整的地方志书,成为后人了解福州早期历史风貌的重要典籍。

相比于梁克家的显贵,题刻中提到的其他人在正史上都没能留下太多记载,记录下他们生平的正是《三山志》一类的地方志书。其中,除陈清伯(名易)、李致尧(名唐卿)来自温州,赵希尹可能是宗室外,其他人均为福州人。

宋代福州辖境大致相当于如今福州、宁德两地,14位参会的同榜进士中有10人都来自福州,这固然因福州是宴集之地,同时也反映出福州士子在科举上取得的辉煌成就。据统计,绍兴三十年梁克家榜一共录取正奏名进士412人,其中福州中榜者至少有50人。南宋辖有超过150个州府,该榜福州进士数量竟接近全国总数的八分之一,可见当时福州人文之盛。

林湜、林撝是其中相对知名的两位。林湜(1132—1202),字正甫(一作正父),福州长溪(今属霞浦)人。林湜为官清正,在任时多有治绩,累任监察御史、太府少卿、司农卿,以直龙图阁致仕,晚居温州平阳讲学。林湜泊淡散朗,不慕仕进,曾因维护金华学派学者吕祖俭自请外放,又不避党禁风波与理学家朱熹交往如常,后世因此对他多有赞誉之辞。林撝,字季谦,号芹斋,福州连江(一作福清)人。林撝历知瑞州、漳州,累官太常少卿,“所至具有政声”。他所作的诗在当时也非常流行,“名山胜景题咏殆遍”,是这些人中留下诗作最多的一位。此外,福州长溪人杨似之(名兴宗)、高子云(名昙)及温州永嘉人李致尧也是当时著名的学者,分别在《尚书》《易经》《诗经》等方面有所研究,均曾入馆阁供职。其余人则多担任文官,或许也有教化一方、造福百姓的举措,但因他们官阶不高,故史书方志均未详载。

与会诸人虽是同榜进士,但经过20年宦海沉浮,身份地位已经相差悬殊。不过,在道山亭之会时,大家只以同年相称,不书各自身份,也未依官职排序。

人物:

梁叔子,名克家,晋江人,绍兴三十年(1160年)状元,官至右丞相,封仪国公,谥文靖。著有《三山志》,时知福州。

黄云翼,名冲远,闽县人。

林季谦,名撝,连江人。

商元质,名份,福清县人。

林行父,名世用,怀安人。

高子云,名昙,号容斋(因光宗手书“容斋”二字赐之,故号),长溪人。

鲍明之,名旂,福清县人。

高平叔,名衡夫,福清人。

林正父,名湜,长溪县人。

评论列表 共有 0 条评论

根据《中华人民共和国爱国主义教育法),任何资产的使用都应当维护国家的尊严和形象,若违反此原购,平台将保留采取进一步措施的权利,包括但不限于:收回资产使用权、管停服务、终止账户、追究法律责任等。我们鼓励所有用户积极传播正面信息,共同维护国家的良好形象。