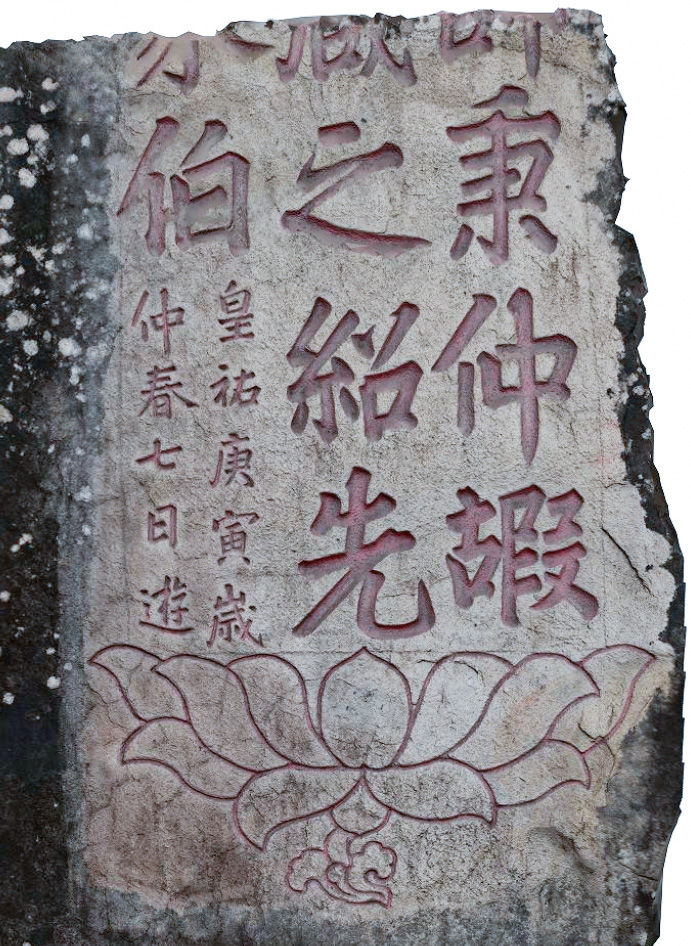

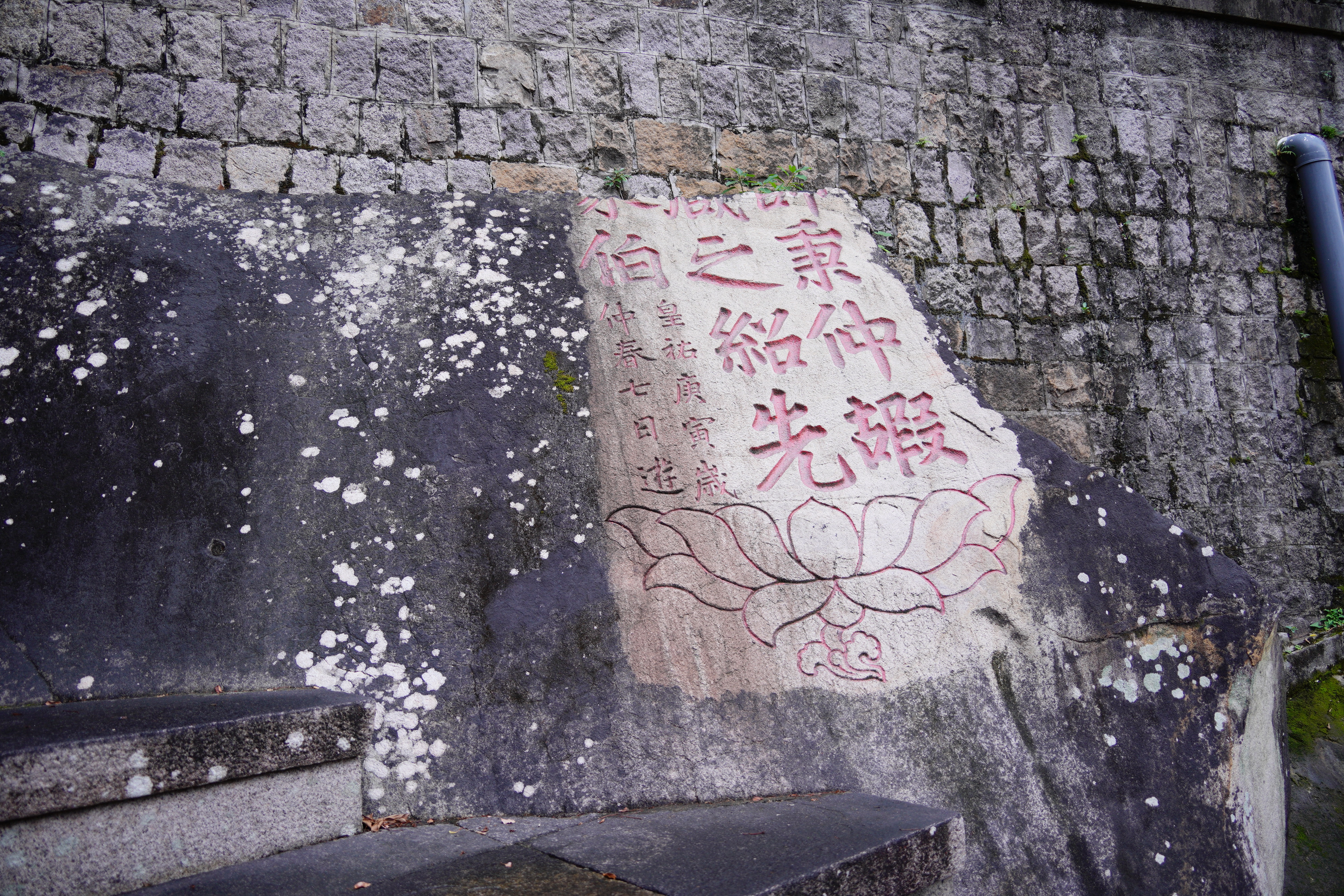

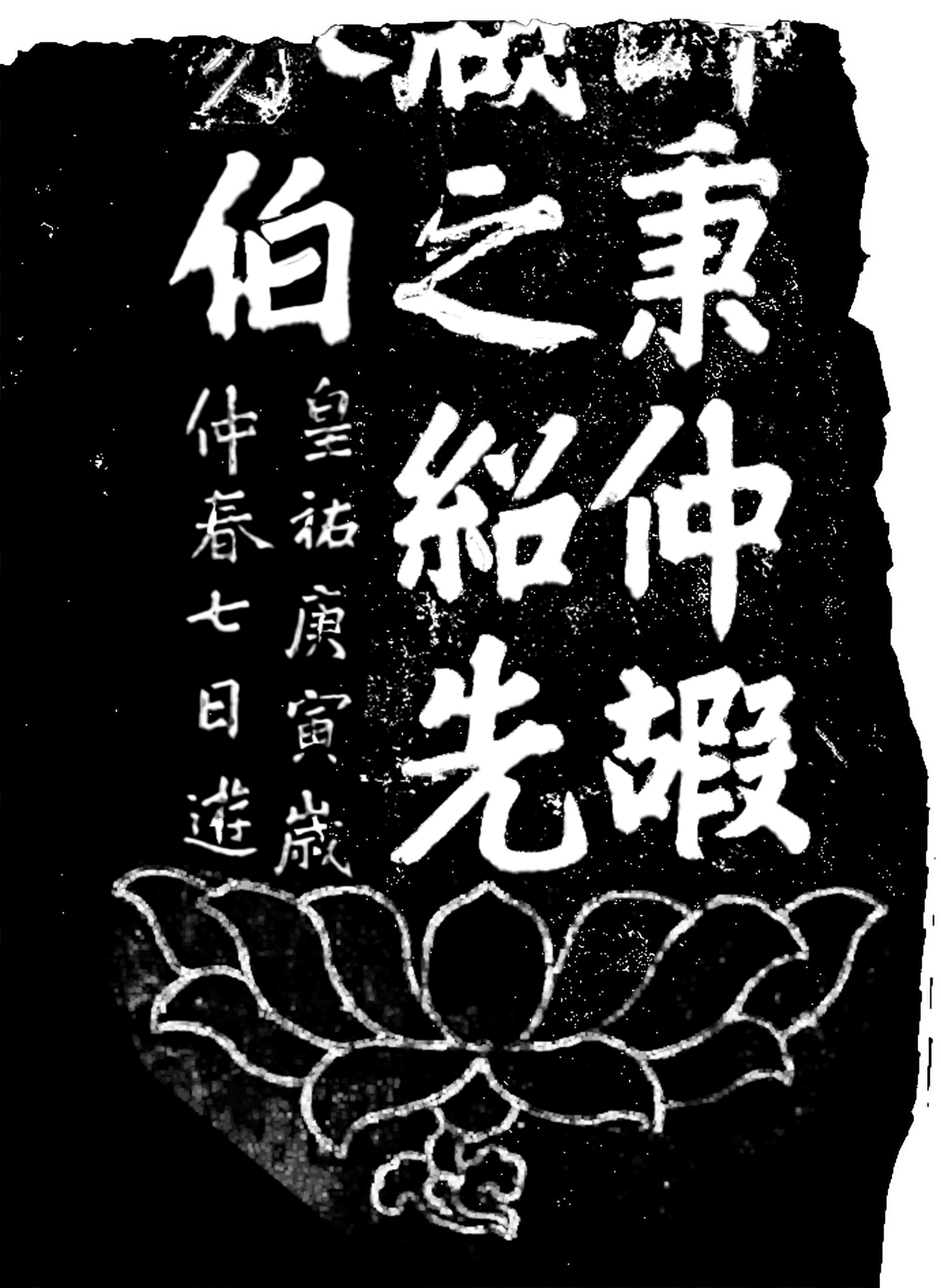

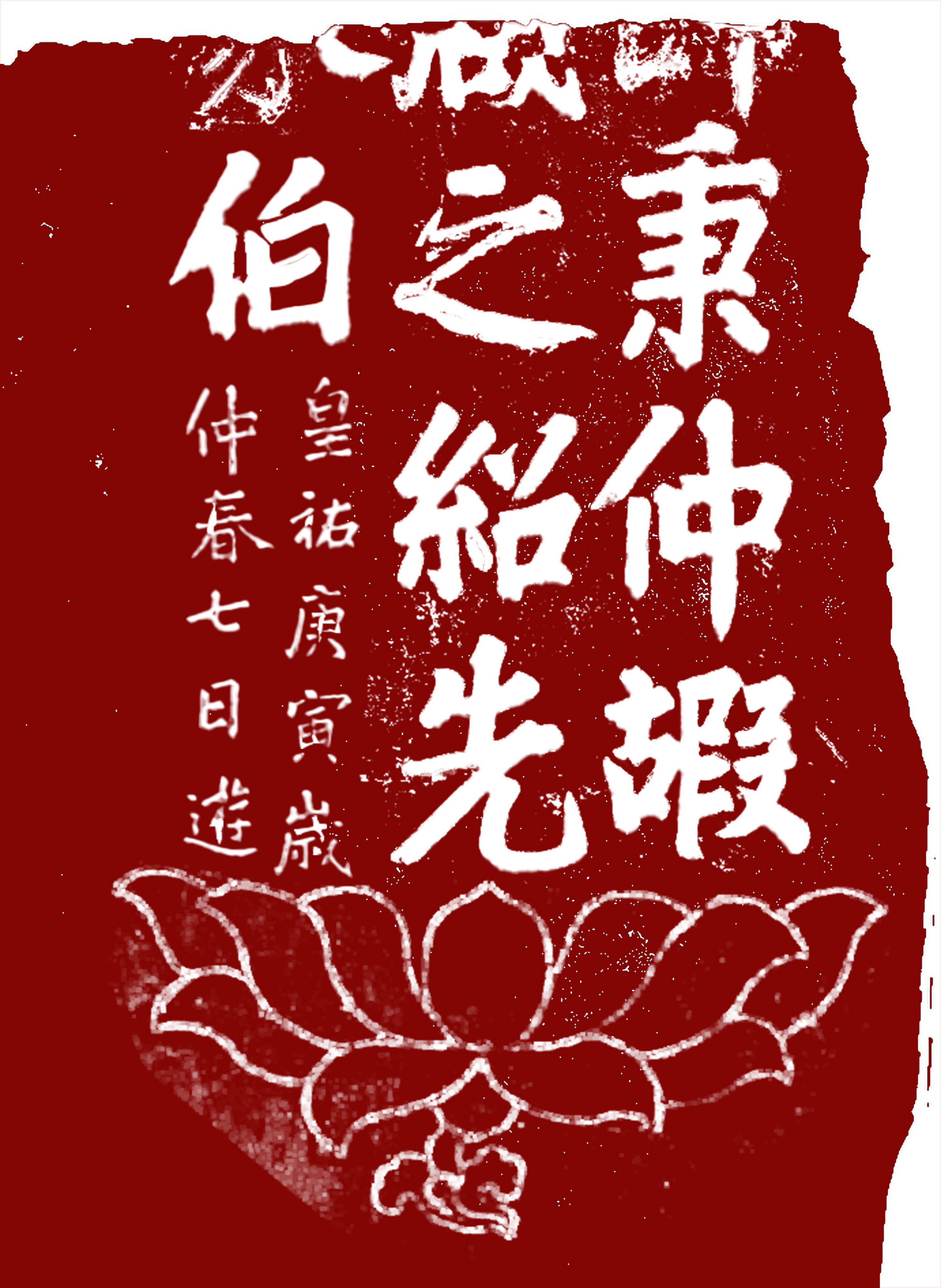

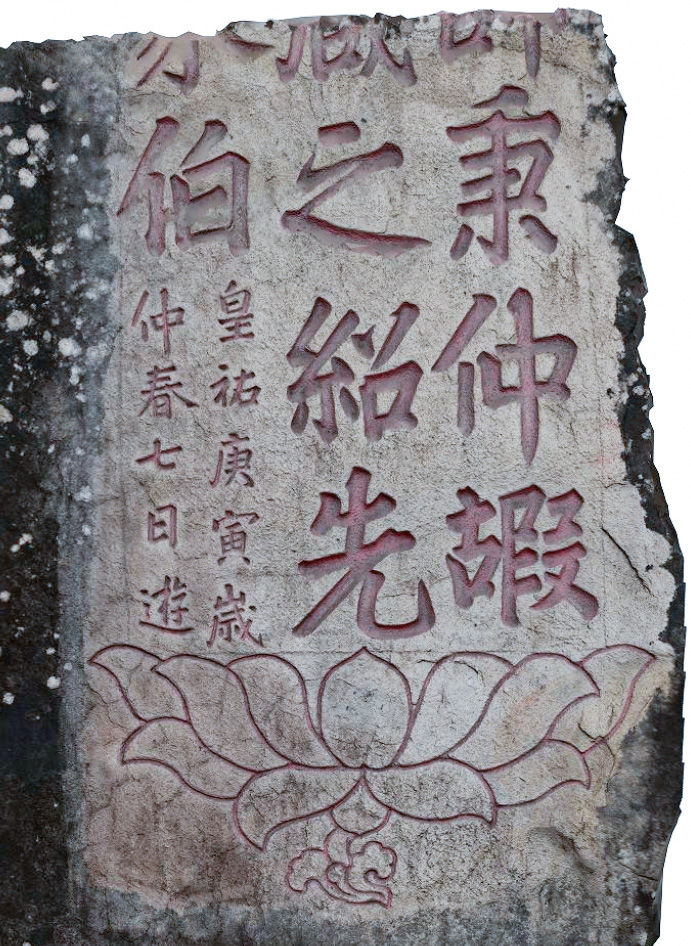

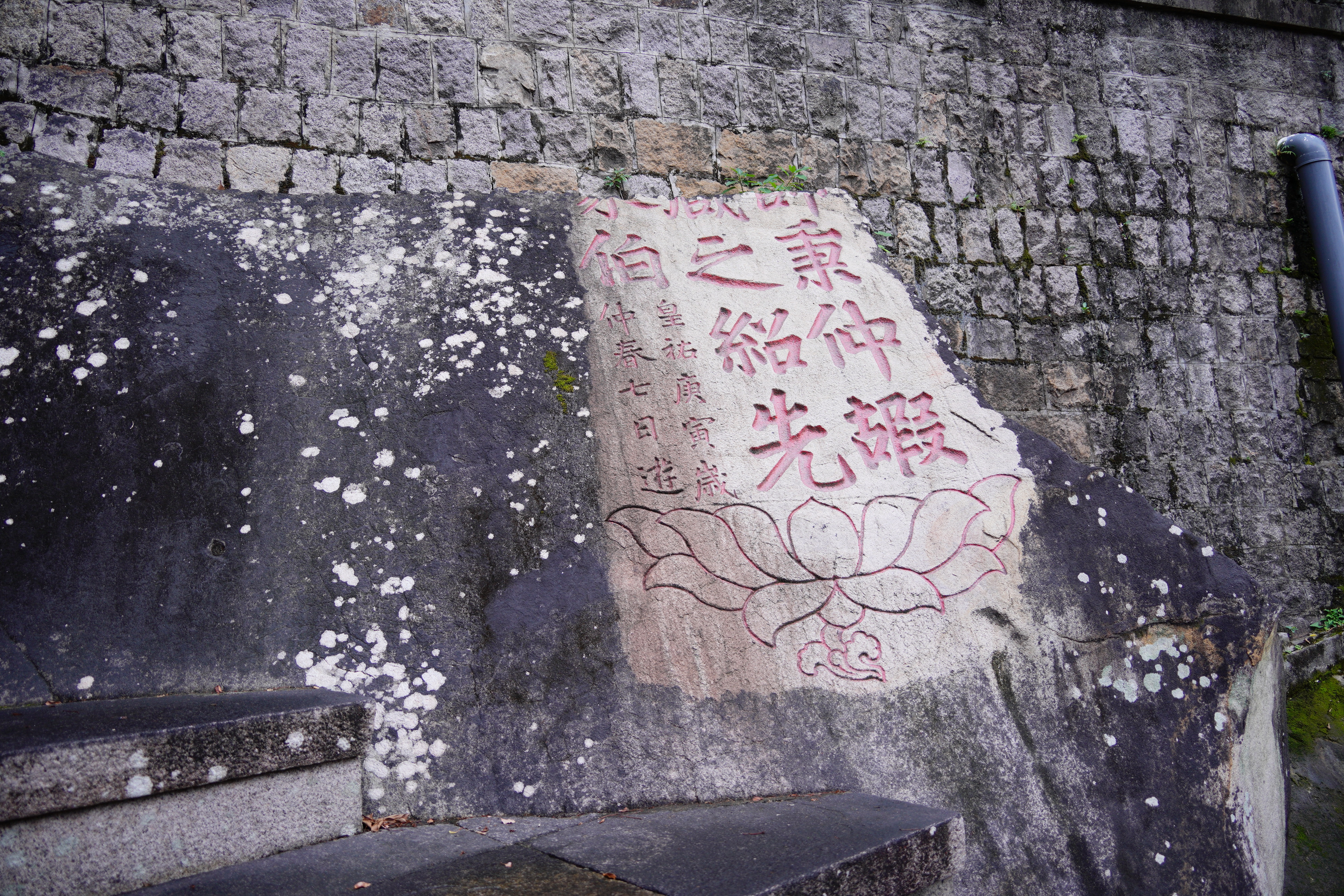

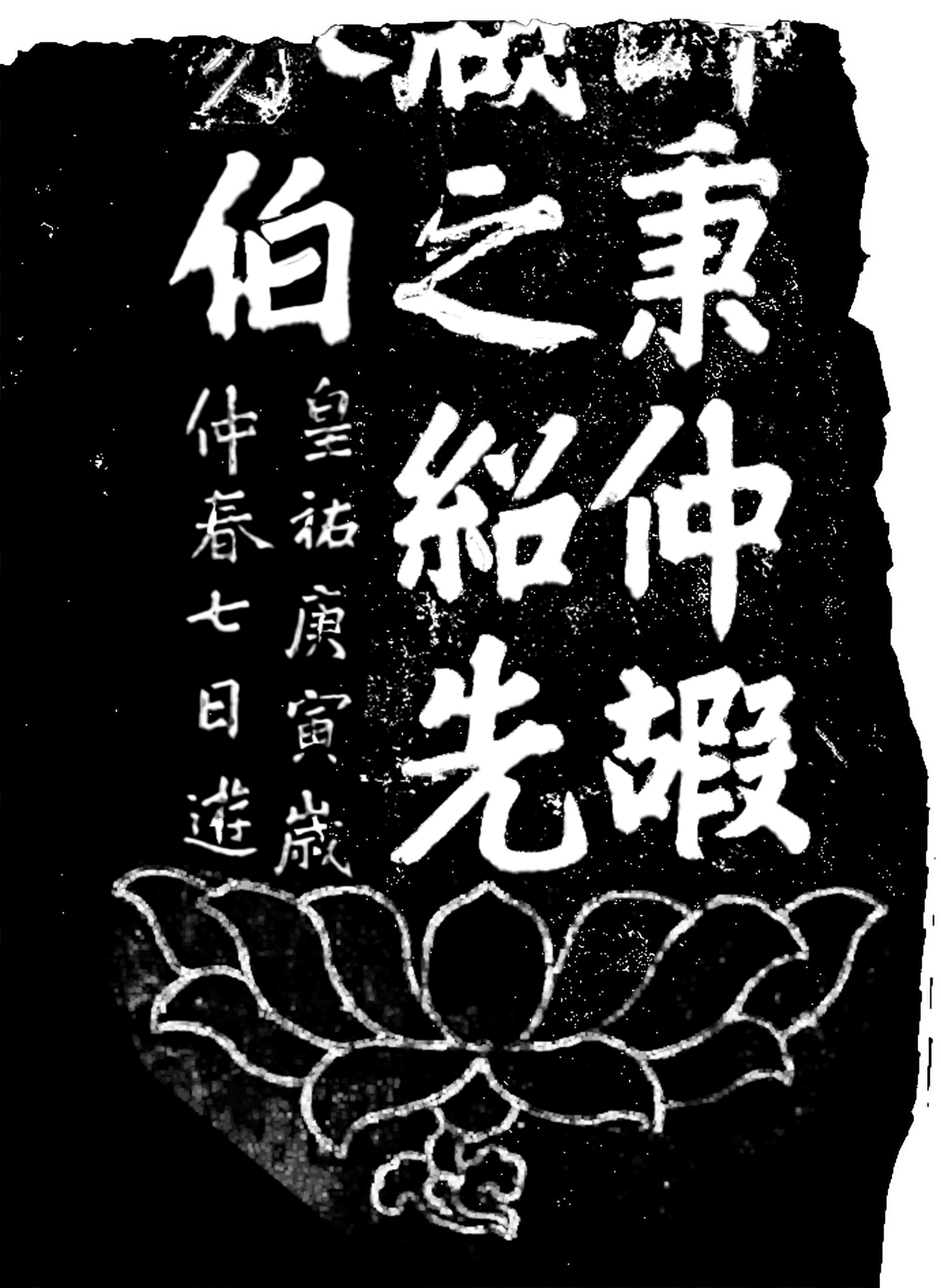

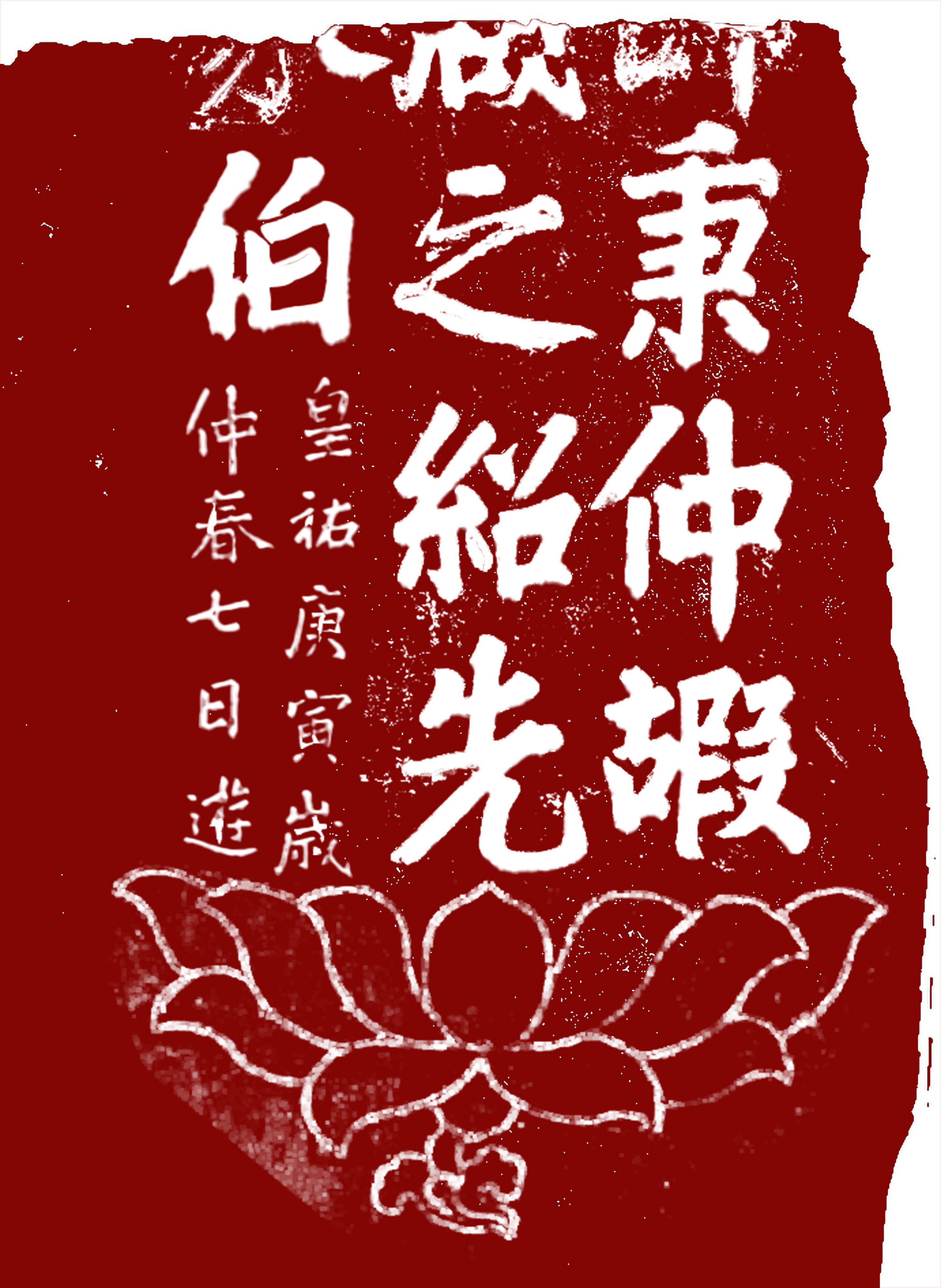

刘奕,字蒙伯,福州人,31岁中进士,官至润州(今江苏镇江)通判。北宋皇祐三年(1051年),52岁时病逝。也就是说,这次在乌山值得怀念的春游,发生在他去世前一年。

刘家是闽中望族。福州三坊七巷的郎官巷,古称延福里,刘家居于此。宋咸平五年(1002年),刘蒙伯的父亲刘若虚中进士后,郡守谢泌将延福里改名为“荣亲里”。刘家子孙六代皆出郎官,南宋时期又改成“郎官巷”。

刘蒙伯与蔡襄关系匪浅,不仅为同年进士,而且临终前手书托孤于蔡襄。他一生大多在基层为官,先后到江西星子县、浔阳县以及河南郑州、陕西凤翔、福建漳州、江苏镇江等地为判官、县令、通判等。蔡襄在碑文中描述蒙伯的这二十年,“既官于陕,昼思夕图。条兵转饷,实充民痡。上书于朝,事愿之殊。漳有冤狱,十百其徒。辩处平治,脱释不辜。最后丹杨(即润州),声闻益敷”,真可谓是一段直接触摸底层命运、充满艰辛、让他心力交瘁的经历。蔡襄写道:“君初仕,顾天下事若无所为而可办。历官二十年,所至施为谋议,多不能如其意,然后知不可以力为也。”刘蒙伯初做官时,认为天下事看着没什么可做,但其实有很多要办的;做官二十年,到哪里都积极筹谋办事,但结果多不如意,最后才知很多事不可以强为。刘蒙伯在润州任上过世,竟然“殓无新衣,囊无余资”,其为官清廉如此,令百姓大惊。他们捐钱,被刘夫人辞谢。蒙伯归葬于福州北门外马鞍山苏家村。

与蒙伯同游的师秉、仲嘏、藏之、绍先是谁?升山有幅摩崖石刻,文为:“张去惑师秉、卢咸仲虚、成戬仲嘏、童颖藏之、张显普幼均、刘奕蒙伯庚寅仲春九日同游升山。”也就是说,在游乌石山两天后,蒙伯、师秉、仲嘏、藏之与另两人又去了升山。

张去惑,字师秉,祖籍河北清河。康定元年(1040年)以著作郎代理泾州通判,后为宁州通判,曾助范仲淹修筑过大顺城、防守过邠州。范公多次举荐他,曾在河东路提点刑狱,人称提刑太博。皇祐五年(1053年),张去惑以刑部员外郎为贺契丹国母正旦使。澶渊之盟后,宋辽为示友好,每年新春来临,互派使节向对方国主问候,出使官员称“正旦使”。《福州摩崖石刻》说,此师秉是否题刻中的师秉,待考。童颖,字藏之,闽县人,官至职方员外郎。张显普,字幼均,曾任福建武臣提刑。

仲嘏,名成戬,庆历(1041-1048)中人,《榕城考古略》有“钱氏归宋,凡伪世门额悉废,惟威武军门、大都督门仍旧。庆历间,成戬修旧额,蔡襄书,后张致远重书”。

人物:

师秉:张去惑,字师秉,祖籍河北清河。康定元年以著作郎代理泾州通判,后为宁州通判

仲嘏:名成戬,当时的福州知州

藏之:童颖,字藏之,闽县人,官至职方员外郎

绍先:暂无

蒙伯:刘奕,字蒙伯,福州人,31岁中进士,官至润州(今江苏镇江)通判。

评论列表 共有 0 条评论

根据《中华人民共和国爱国主义教育法),任何资产的使用都应当维护国家的尊严和形象,若违反此原购,平台将保留采取进一步措施的权利,包括但不限于:收回资产使用权、管停服务、终止账户、追究法律责任等。我们鼓励所有用户积极传播正面信息,共同维护国家的良好形象。