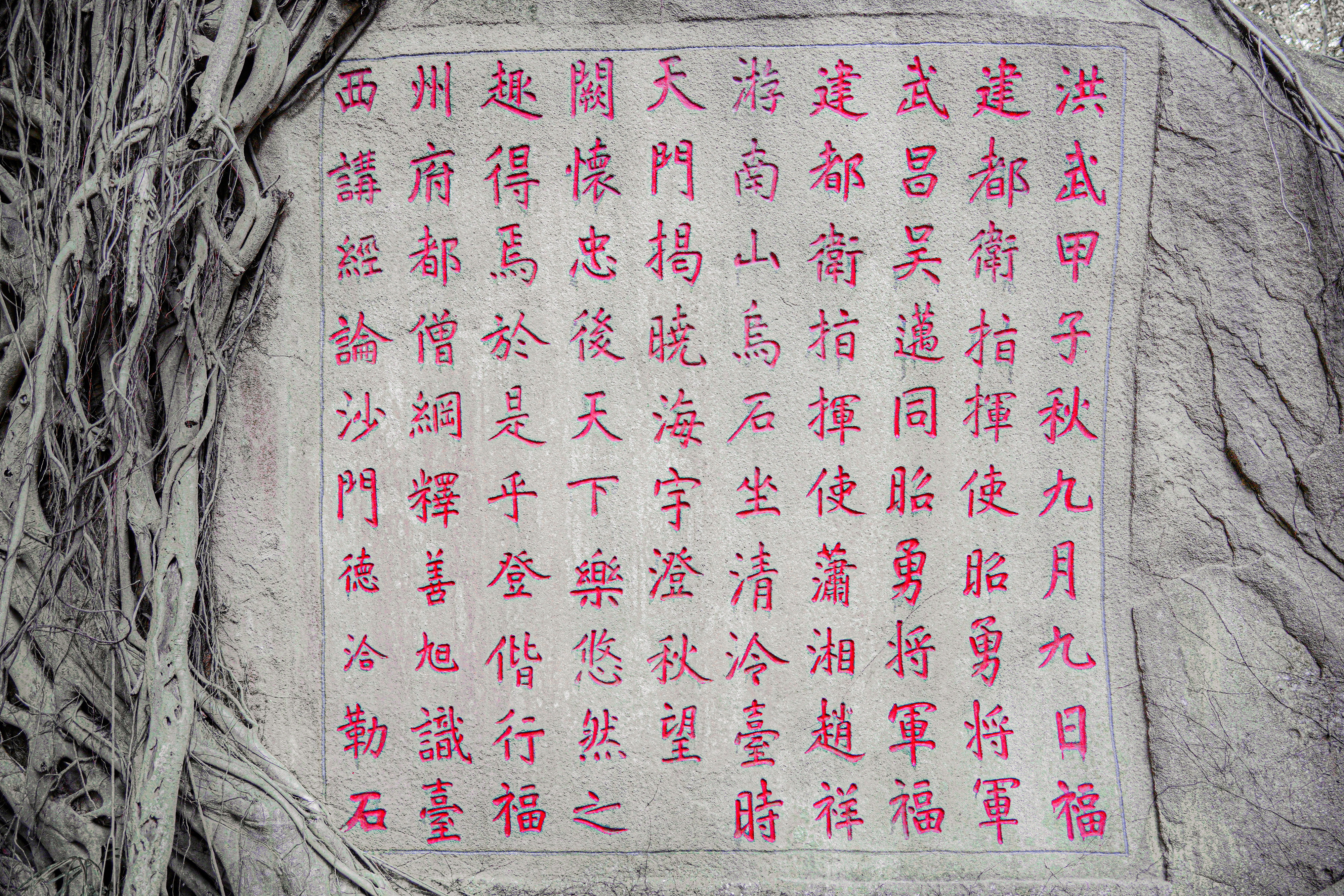

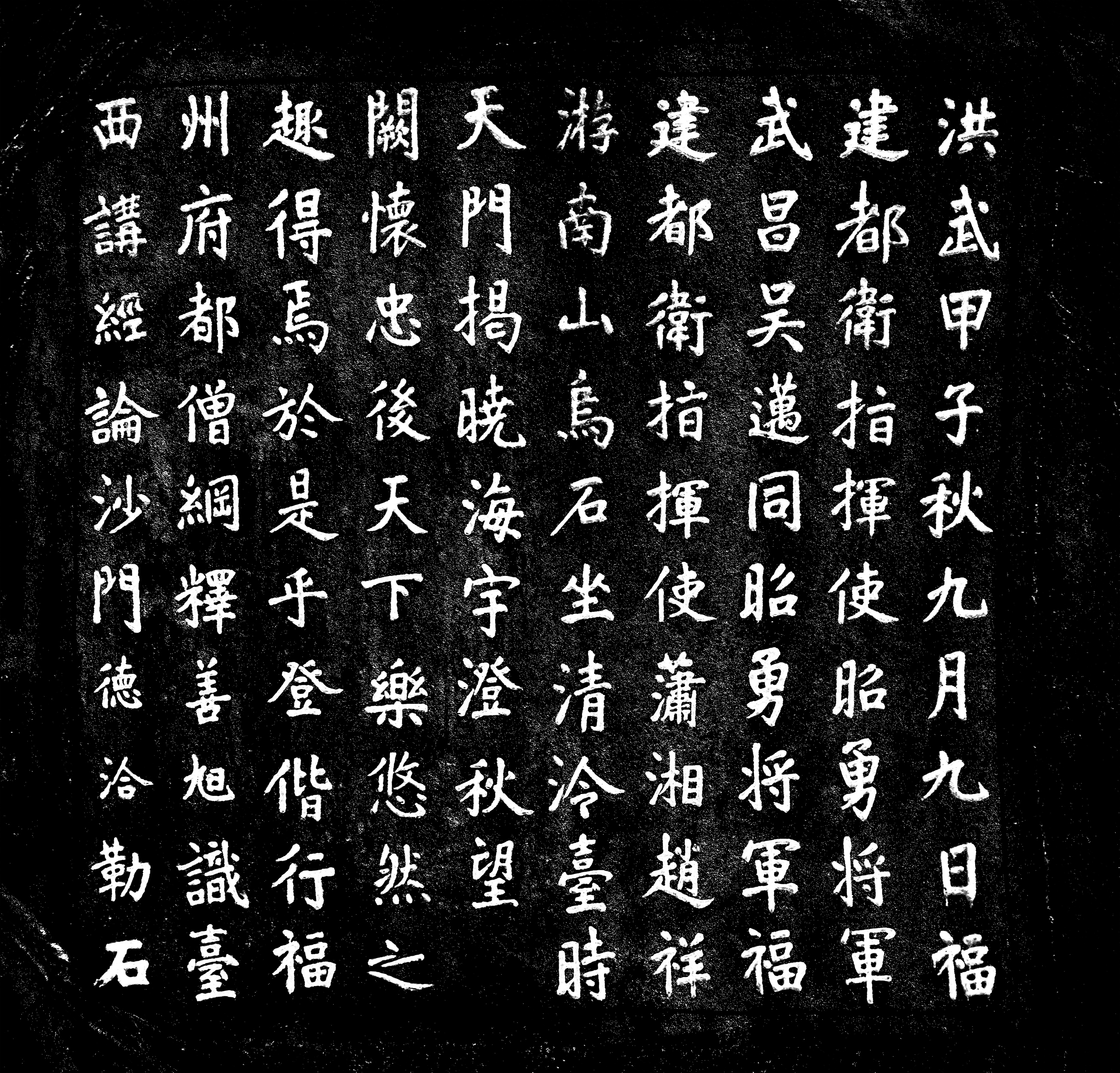

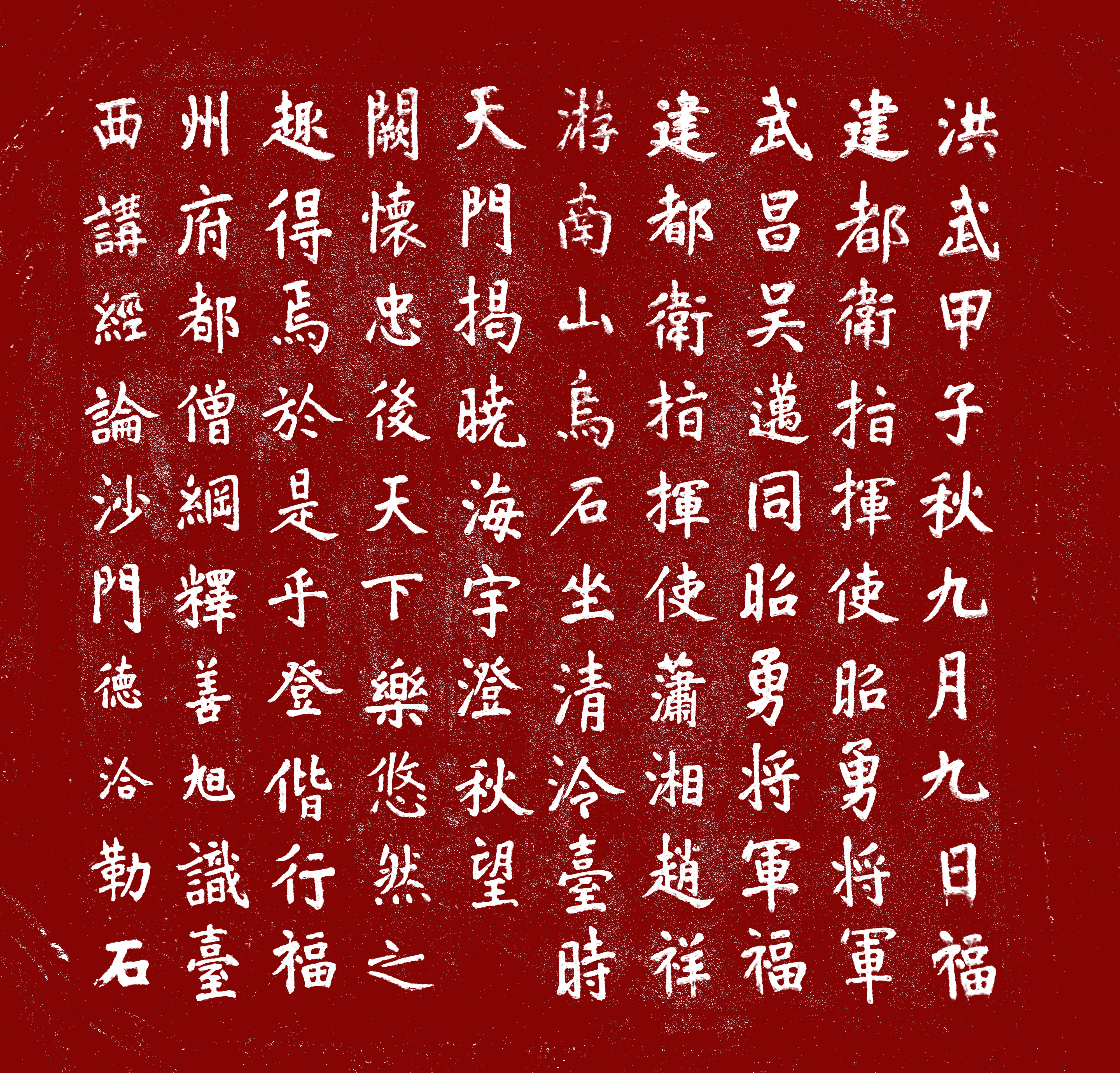

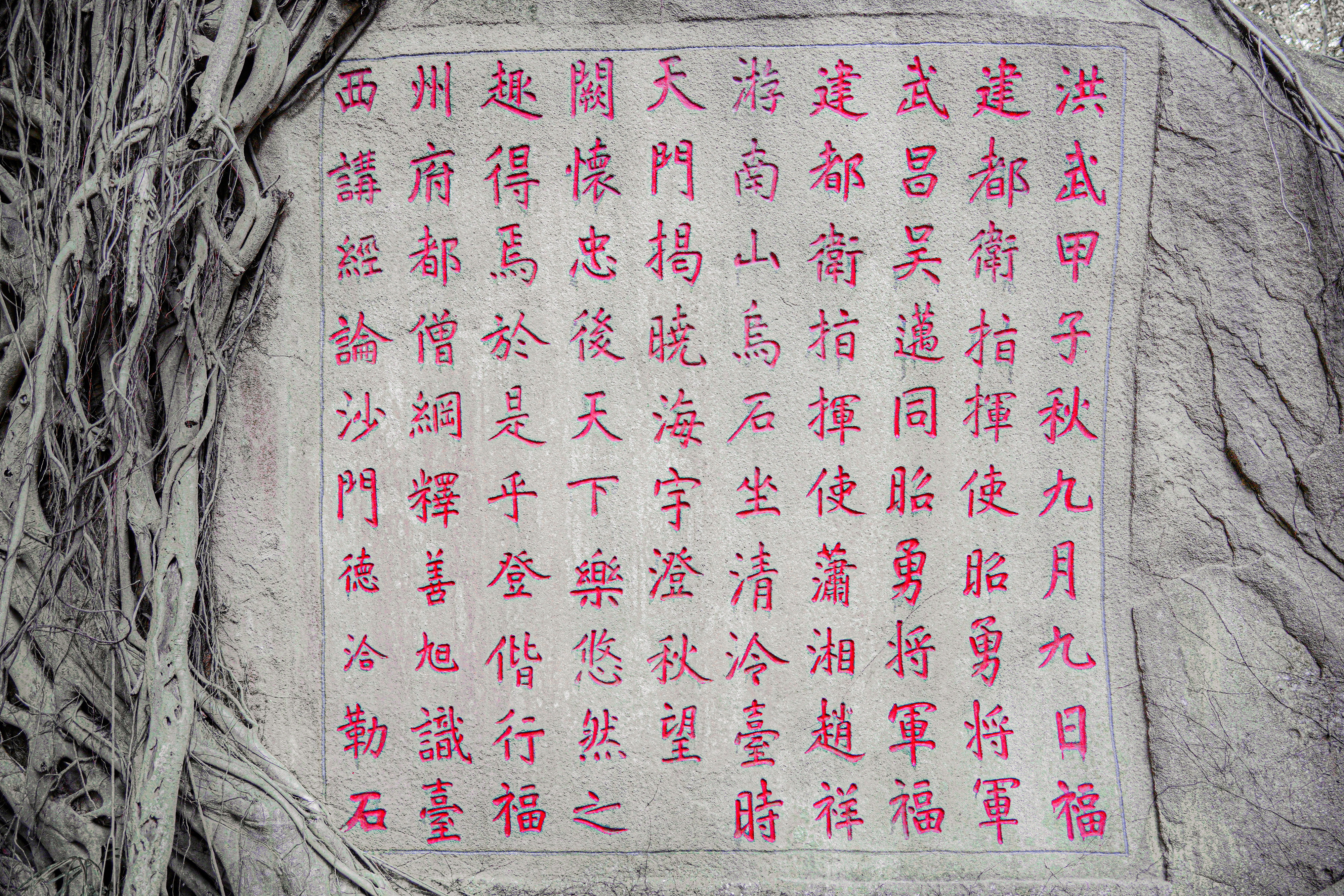

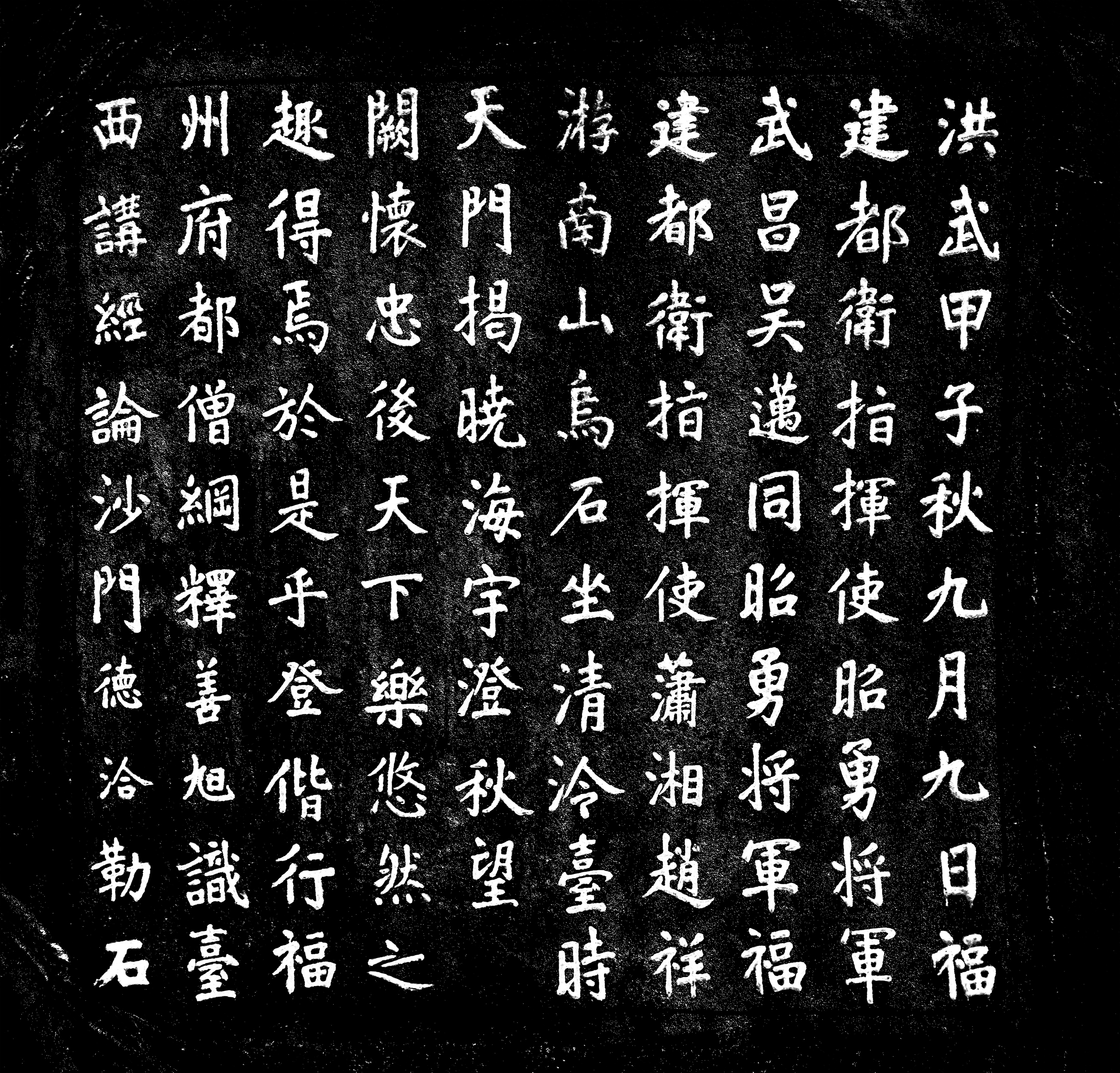

吴迈等人登临清泠台之日,正是传统的重阳节。

重阳登高的习俗在福州由来已久,《淳熙三山志》中就有“州人率以是日登高临赏”的记载。与乌山诸多重阳登高主题的题刻不同,此行的游人并非是“文章之士”,而是两位征战沙场的将军。明代开国之初,由于天下未定,武官地位一度居文官之上,在地方上更是如此。福州现存不少以武官领衔的明代初期摩崖石刻,也是这一历史现象的反映。

陪同吴迈、赵祥来游的还有两位僧人,分别是鼓山涌泉寺僧善旭与乌山神光寺僧德洽。德洽,又作玄峰上人,他在清泠台上建有一座名为寒翠轩的小庵,可算是这里的主人。二人均是活跃于明洪武年间的高僧,多半还是长袖善舞之士,常与官府打交道。早在洪武十二年(1379年),两人就曾分别陪同鼓山涌泉寺住持宗枝、乌山神光寺住持道启,接待到访的福建布政使陈铭等一行人,并在鼓山的灵源洞与乌山的清泠台留下题记。

善旭在题刻上所署的头衔是福州府都僧纲,这是当时福州地位最高的僧官职位。僧官制度在中国历史悠久,始见于晋代,此后各朝沿袭,代有变革。洪武十五年(1382年),朝廷在中央设置僧录司,在地方各府、州、县分别设僧纲司、僧正司、僧会司,协理各地官府管理佛教事务。各级僧官“俱选精通经典,戒行端洁者为之”,有官而无俸,更多还是荣誉上的象征。福州府僧纲司最初设在石井巷,后迁至福州开元寺内。僧纲司的主官称为都僧纲,善旭很可能是第一任福州府都僧纲,可以想见他在明初福州佛教界的威望。

德洽的署衔为台西讲经论沙门。讲经论沙门在佛教中是常见的荣称,顾名思义即能讲经说法的僧人。德洽久在乌山修行,与前来寻幽访胜的名士交往颇多,蓝光、林鸿、罗泰、王恭、王阜等人均与之游,且不乏推许之语。

明初布衣学者王阜与德洽的交往尤深,互为知交,赞其:“玄峰上人抱高节,见性明心坐超忽。”

诗人王恭对德洽在戒行、讲经、觉义各方面都予以极高评价,夸其:“洽师禅门秀,戒腊同古松。说法超上乘,苦心归妙宗。”

明初闽派诗坛领袖林鸿甚至还在诗中表达了皈依之愿:“真僧此岩栖,观空净襟灵。竹坞见曝衣,花台闻演经。沃以甘露言,迷途觉而醒。愿言割慈爱,永也投禅扄。”

武昌人吴迈、潇湘人赵祥、鼓山僧善旭、乌山僧德洽,六百年前这二僧二俗共坐在清泠台上,将军与禅师一同凭登眺远。题记中还记录了他们当时的心情:“时天门揭晓,海宇澄秋,望阙怀忠,后天下乐,悠然之趣得焉。”时值天下初定,民力衰弱,各地仍有零星战事,朝局也是险象环生。然而无论官民还是僧俗,在结束了连年战乱的局面后,他们心中都难掩对新朝的期待和对和平的向往。

人物:

吴迈:福建都卫指挥使、昭勇将军。武昌,隶属于湖北省武汉市

赵祥:昭勇将军、福建都卫指挥使。潇湘,属湖南省,一般用作湘东、湘西、湘南三地区的合称;

善旭:福州府都僧纲,时福州地位最高的僧官;

德洽:又作玄峰上人,在清泠台上有庵寒翠轩的小庵。

评论列表 共有 0 条评论

根据《中华人民共和国爱国主义教育法),任何资产的使用都应当维护国家的尊严和形象,若违反此原购,平台将保留采取进一步措施的权利,包括但不限于:收回资产使用权、管停服务、终止账户、追究法律责任等。我们鼓励所有用户积极传播正面信息,共同维护国家的良好形象。