可以看出,两人相聚共饮是在等待郭汝霖航海出使琉球期间。第一次是郭汝霖到福州不久,樊献科尽地主之谊,邀请汝霖登山放怀。酒酣之时,他们可能畅谈未来,对完成出使琉球的重任,定是充满了信心。没想到启航并不容易。造船要花时间,出使准备也很烦琐,还要看天时,海风要顺才行,最为麻烦的是当时福建沿海倭患严重,连朝廷官员出海前祭祀海神最重要的场所——长乐广石海神庙也遭倭寇焚毁,出海很不安全。

琉球国一度也派人来说,海中风涛叵测,倭寇又出没无时,担心使节有顾虑,所以他们打算派人过来取封册,不烦使节远临。巡按御史樊献科听到后,以五点理由义正词严地相驳。其中说道“遣使册封,祖制也。今使者欲遥受册命,是委君贶于草莽”,对倭寇之警、风涛之险的借口,他反问:“不知琛賨之输纳、使臣之往来,果何由而得无患乎?”意思是说难道贡税输纳、使臣往来,会一点都没风险吗?总之,出使琉球,关乎国威,而非个人安危。这也是郭汝霖想说的吧,樊献科简直是替他代言。

一晃就到了第三个年头,这次换成汝霖邀献科来饮。因为此时的献科要离开了。从史料得知,这年他的父亲去世,他将回浙江缙云老家守孝三年。所以樊献科会在石刻写道来闽四个年头了,“各将别去”。汝霖这次请他登山共饮,也是为他送行。

樊献科将看不到郭汝霖出使完成。两人在共饮之间,大概有感叹,有忧虑,但更多的还是互相勉励、打气。献科站在山顶,放眼四野,内心有一种即将爆发的感觉。他发出长啸,舒胸中之气。回荡在福州城上空的啸声,也仿佛是一种宣誓——光阴如梭,山川不改——他们的信念,不会因为漫漫长路而消弭动摇;他们的情谊,也不会改变。

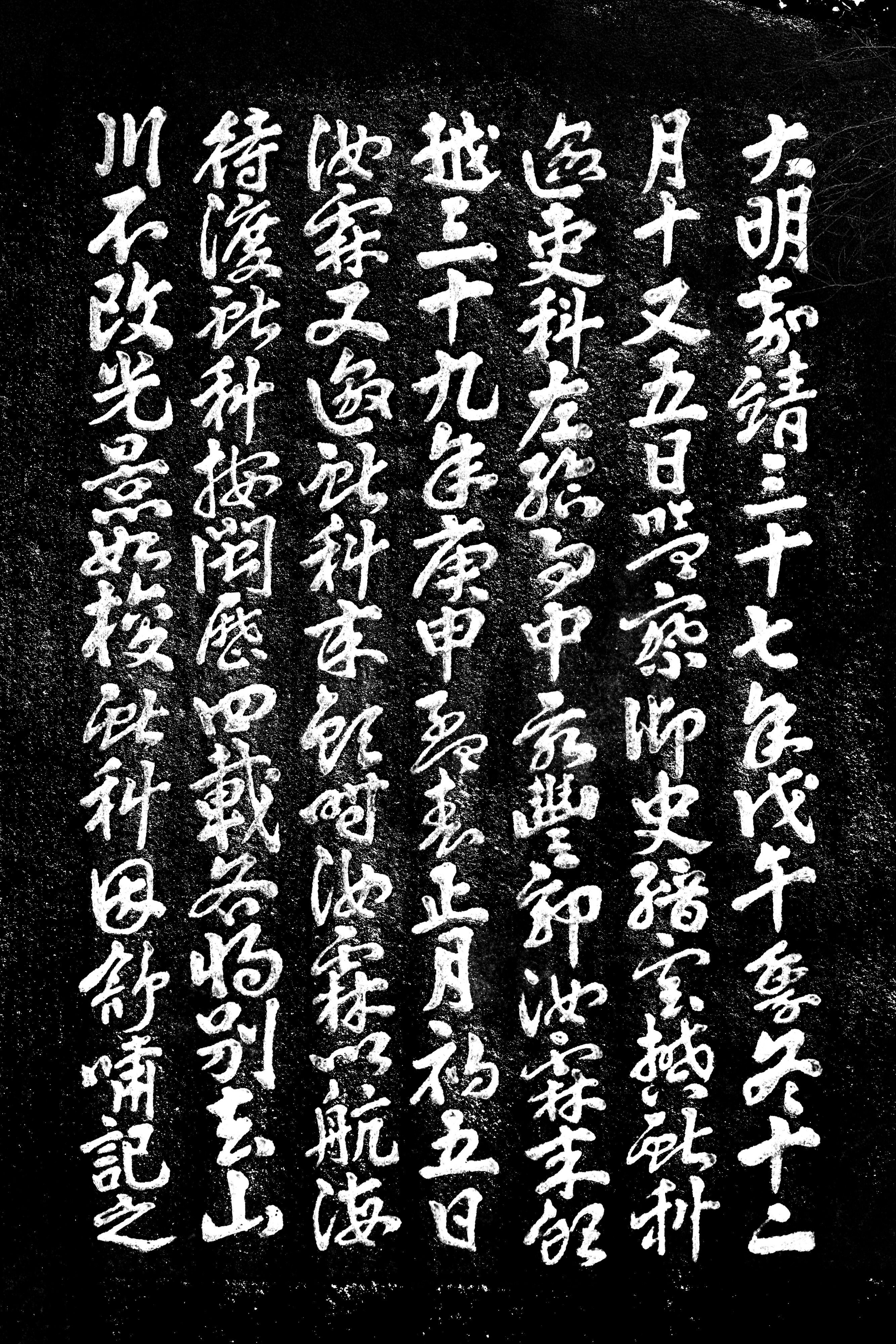

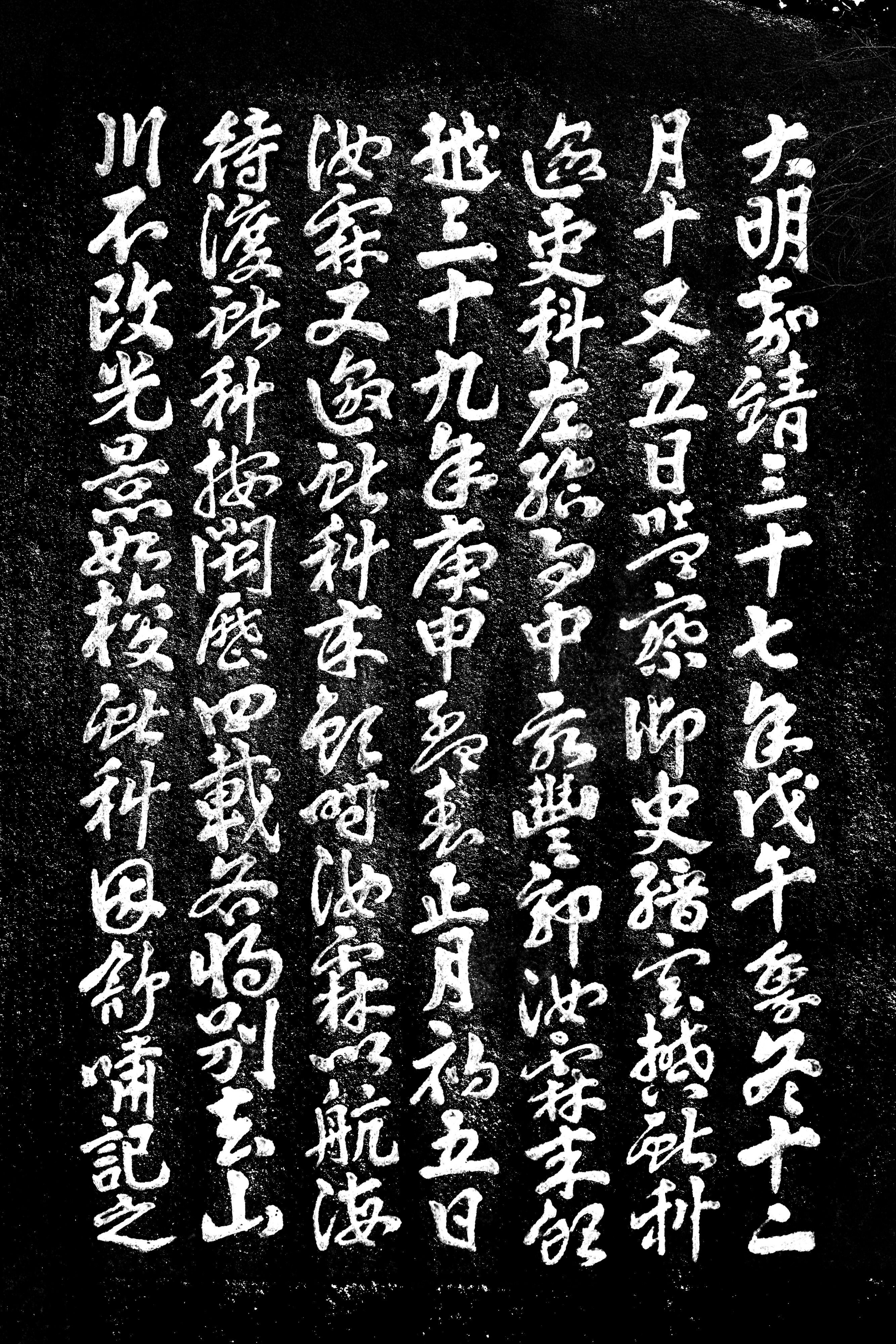

大明嘉靖三十七年戊午季冬十二月十又五日,越三十九年庚申孟春正月初五日——石刻上,这两次跨越三年的聚会日期被记得翔实清楚。

人物:

樊献科:樊献科(1517—1578),字文叔,号斗山,明缙云(今浙江省缙云县)人。嘉靖二十六年丁未(1547)进士。官侍御,代巡闽省时,单车简从,仅带书吏数人而已。其倭寇频犯边境,巡抚与诸将拥兵键城以守。樊献科慨然力主开门御敌。巡抚遂帅诸将决战,倭寇就歼。献科前后两人武夷,题刻凡数处。有《读史补遗》、《诗韵音释》、《旅游山居吟稿》,后入乡贤。

郭汝霖是明朝外交节使。嘉靖三十七年(1558年)三月,48岁的郭汝霖被任命为册封琉球正使。当年九月到闽,即着手建造封舟,准备渡海。但直到四十年(1561年)五月方才成行,十一月初回到福州。郭汝霖准备渡海事宜时,樊献科正在巡按福建监察御史任上。他不畏权贵,清正为民,当时倭寇频犯边境,力主开门御敌,有“铁面御史”之名。

评论列表 共有 0 条评论

根据《中华人民共和国爱国主义教育法),任何资产的使用都应当维护国家的尊严和形象,若违反此原购,平台将保留采取进一步措施的权利,包括但不限于:收回资产使用权、管停服务、终止账户、追究法律责任等。我们鼓励所有用户积极传播正面信息,共同维护国家的良好形象。